Depuis Mumbai, l’excursion la plus simple consiste à se rendre en ferry à Elephanta Island. Il s’agit d’un ilot situé à une dizaine de km de la ville (plus proche de Navi Mumbai en fait). Composé de 2 collines, il abrite l’un de plus exceptionnels ensemble de grottes. La première présente des sculptures magnifiques réalisées entre les Vème et VIIème siècles de notre ère. Il faut compter un minimum de 4 h si tout s’enchaine bien avec 1 h de ferry pour l’aller, la visite puis le retour.

L’ile doit son nom à une gigantesque statue située à l’entrée du site, lorsque les Portugais y débarquèrent au XVIème siècle. Abimée, elle se trouve aujourd’hui à l’entrée du dr Bau Daji Lad Museum.

Départ pour à Elephanta Island

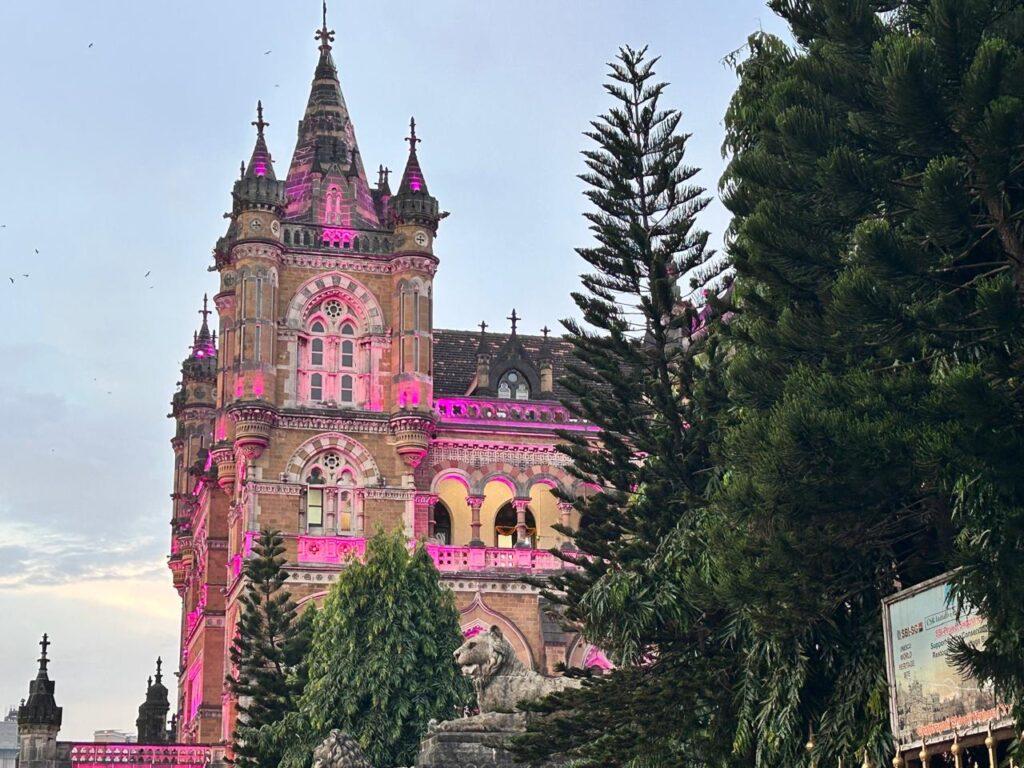

L’ile d’Elephanta s’atteint par bateau depuis Navi Mumbai ou depuis Gateway of India. Juste derrière l’arche, des escaliers bondés de revendeurs peu amènes, descendent vers les ferrys. Autour du monastère, les rabatteurs harcèlent le touriste pour lui vendre des excursions. Or nul n’est besoin de payer un intermédiaire ou un guide qui ne dira rien de plus que le contenu des panneaux mis en place par l’Unesco sur l’ile. Par ailleurs, cette excursion ne s’impose pas si le temps n’est pas de la partie.

Juste derrière la Gateway of India, les ferrys partent selon remplissage à partir de 9h. Il n’y a donc pas d’horaire précis. Il faut compter une bonne heure de navigation pour atteindre l’ile classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1987.

Les 10 premières minutes de navigation sont les seules intéressantes avec vue sur l’hôtel Taj et la porte d’Inde. Après quoi le paysage devient morne sauf pour les amateurs de pétroliers et gazoducs.

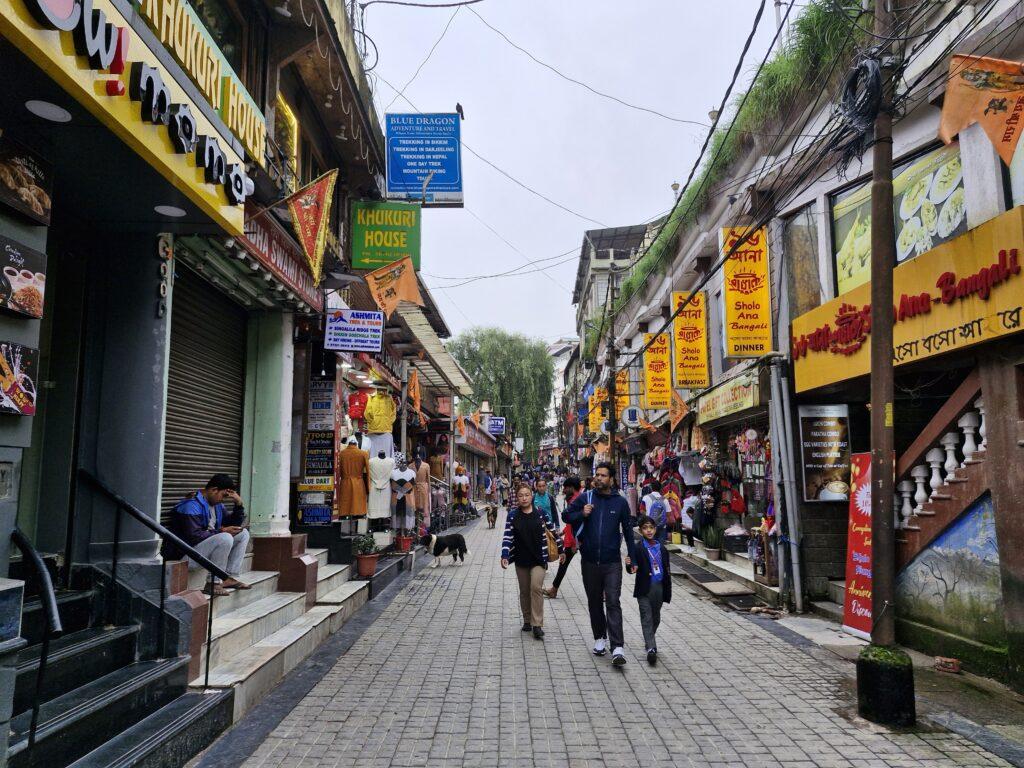

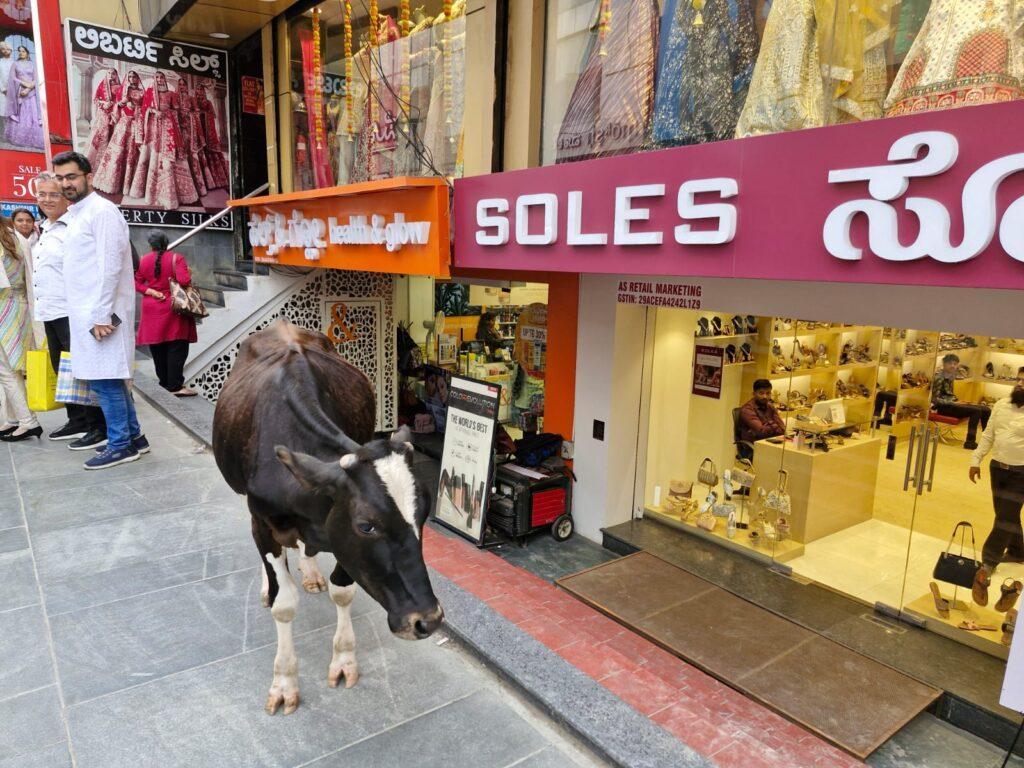

A l’arrivée, un petit train attend les gogos. Je dis bien les gogos car il s’arrête au pied de la montée et ne sert donc pas à grand-chose sinon à éviter de cuire sous le lourd soleil.

Visite des grottes

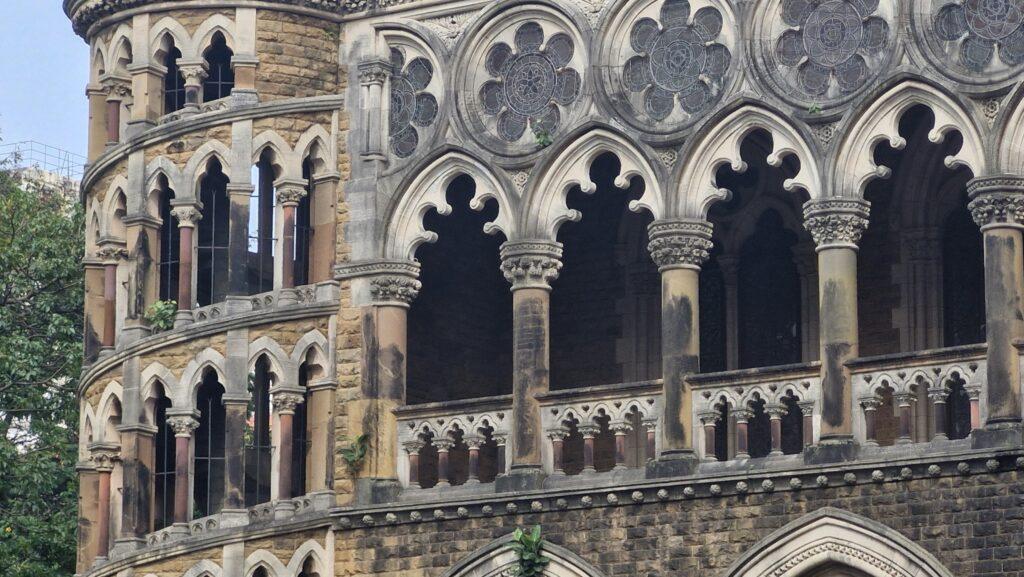

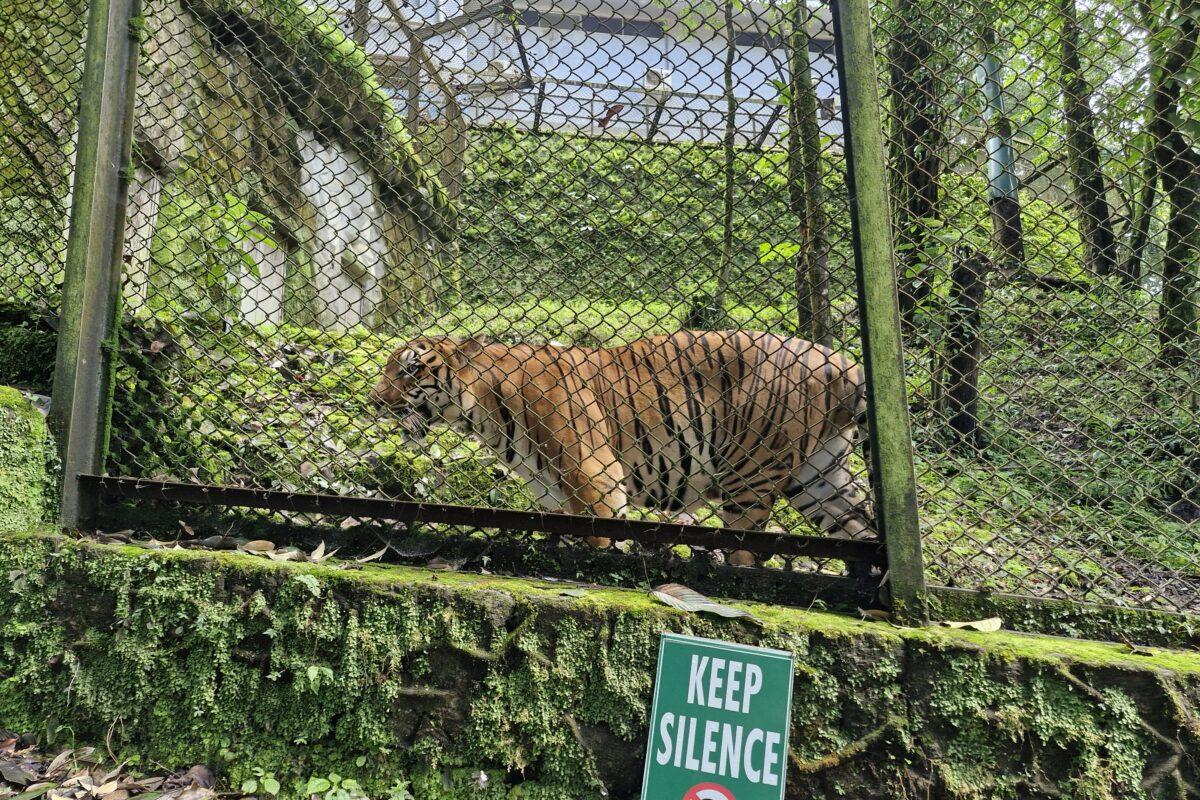

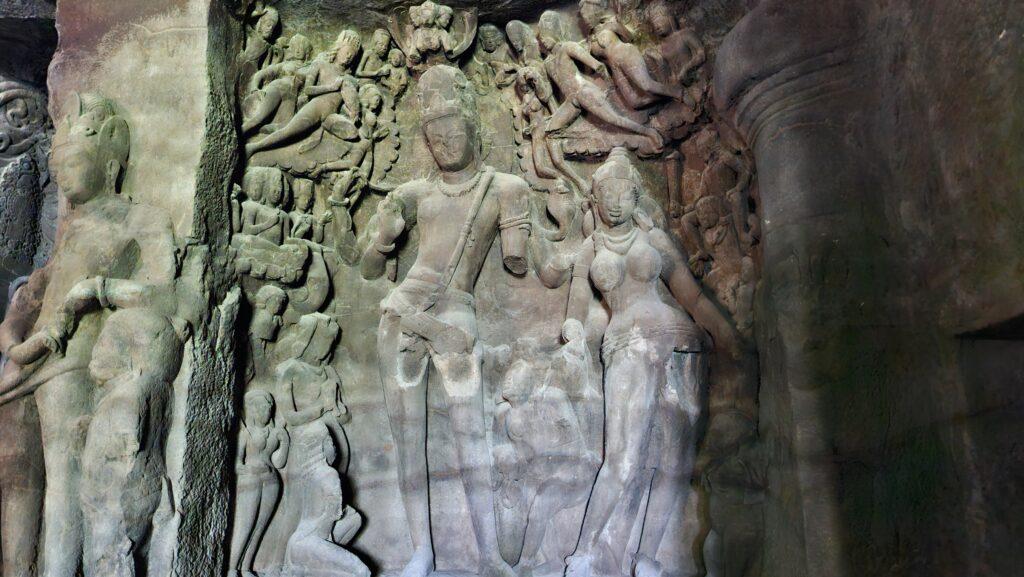

Une fois les marchands du temple passés et la grosse montée derrière soi, on accède dans le saint des saints. Après la billetterie un sentier mène très rapidement à la grotte numéro 1 la plus belle. Elle justifie l’excursion. C’est la seule en effet qui dispose de hauts reliefs sculptés à même le basalte. Les sculptures remontent au Ve et VIIe siècle. Elles racontent des légendes de l’hindouisme. Malheureusement beaucoup sont endommagés.

L’ensemble du temple rupestre suit le tracé d’un mandala.

En entrant dans cette grotte on fait face au magnifique monolithe Trimurti Sadashiva (Shiva à trois têtes). La grotte elle-même est traitée comme un mandapam avec un sanctuaire un peu désaxé creusé autour d’un gros lingam. D’autres représentations de Shiva, ornent l’ensemble rupestre. Sur la droite, un Nataraja fait face au yogishvara (Dieu des Yogis). Ils sont considérés comme les reliefs les plus accomplis de l’ensemble.Cet article donne une description détaillé des sculptures.

Les sculptures sont d’une finesse et d’une qualité artistique remarquables. Je le souligne car à première vue je n’étais pas motivée par la visite d’Elephanta d’Island. Pourtant, si vous connaissez Mahaballipuram,

Les sculptures d’Elephanta les précèdent de près de deux siècles et révèlent une finesse et une délicatesse incomparables.

Puis le chemin mène aux grottes 2, 3, 4, et 5 sans intérêt majeur sinon les colonnes excavées. La 3 conserve néanmoins une ampleur et une organisation intéressantes.

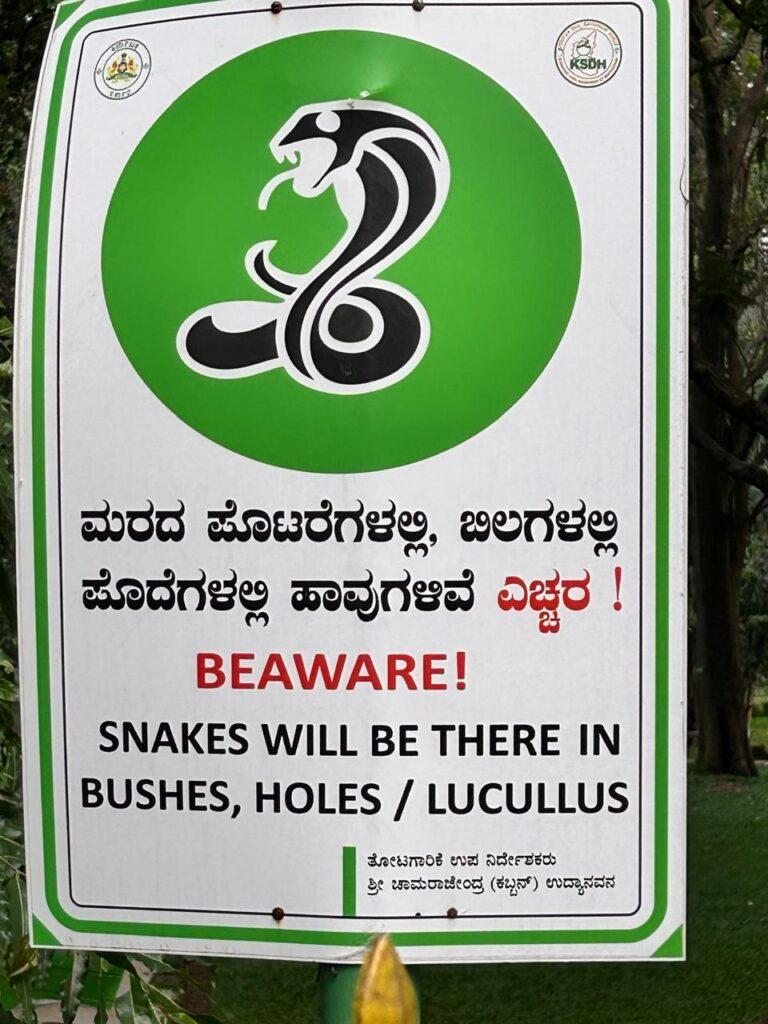

Les grottes 6 et 7 se trouvent à l’extérieur du site un peu dans les herbes folles. En revanche, un petit sentier assez raide monte jusqu’au deux canons britanniques. Ce dernier serpente à travers les saletés qui dieu merci épargnent le site lui-même.