Le Rajasthan constitue le plus grand état indien . Avec 342 239 km2, il dépasse en taille l’Italie. Situé au nord-ouest du pays, il a pour capitale Jaipur.

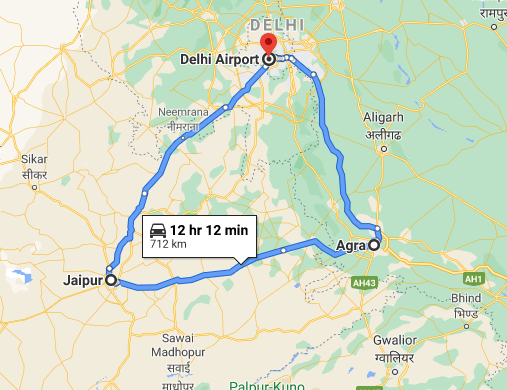

Triangle d’or

C’est d’ailleurs en général par la ville rose que l’on aborde cet Etat, qualifié de « Terre des Rois ». La grande majorité des voyageurs venant d’Europe se cantonnent en effet au triangle d’or. Partis de New Delhi, ils se rendent au célébrissime Taj Mahal, à Agra. Ils complètent cette boucle haute en couleur, et en population à Jaipur. Ils traversent au passage trois Etats, celui de Delhi, puis l’Uttar Pradesh, le plus peuplé et l’un des plus pauvre à Agra pour enfin chatouiller le Rajasthan à Jaipur (4M d’hab). C’est dommage car l’Etat a tellement plus à offrir. Le désert du Thar s’étend à l’Ouest avec ses magnifiques forteresses, dont Jaisalmer. Mais il offre aussi des villes princières comme Udaipur ou Jodhpur et d’extraordinaires temples.

Cerise sur le gâteau, une fois éloigné des gros centres de Delhi et Agra, les villes sont à taille humaine, les paysages deviennent plus doux et surtout la population locale est adorable.

Certes les sites sont éloignés les uns des autres et il n’est pas forcément facile d’en voir beaucoup lorsque l’on vient de l’autre bout de la planète. Cependant, si vous n’adorez pas la foule et que vous recherchez le dépaysement, la question de vite fuir New Delhi pour passer plus de temps à découvrir cet état peut se poser.

Province d’histoire

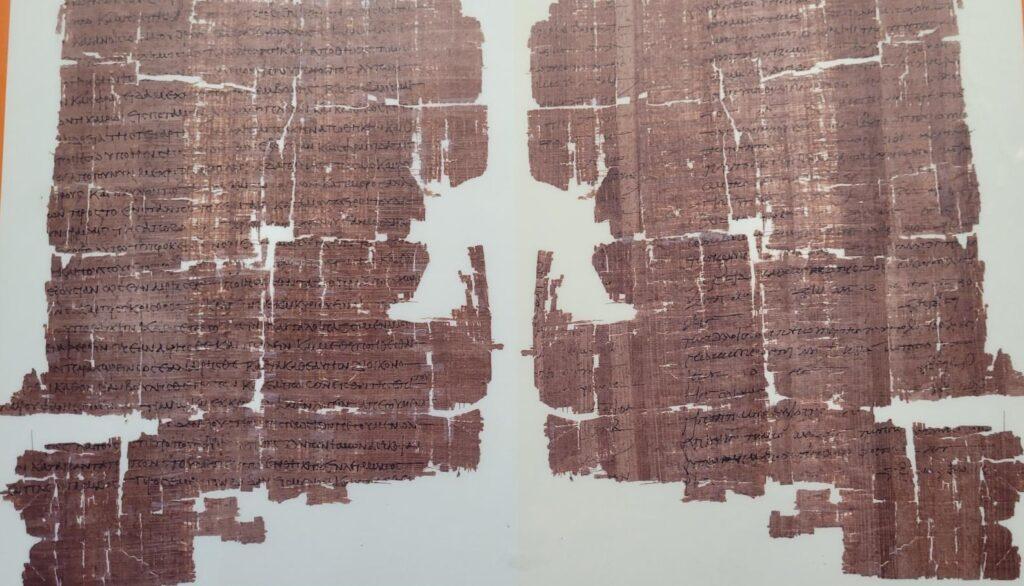

Le Rajasthan résulte d’un regroupement des États princiers Rajputs. Ceux-ci connurent leur apogée entre les VIII et XIIèmes siècles.

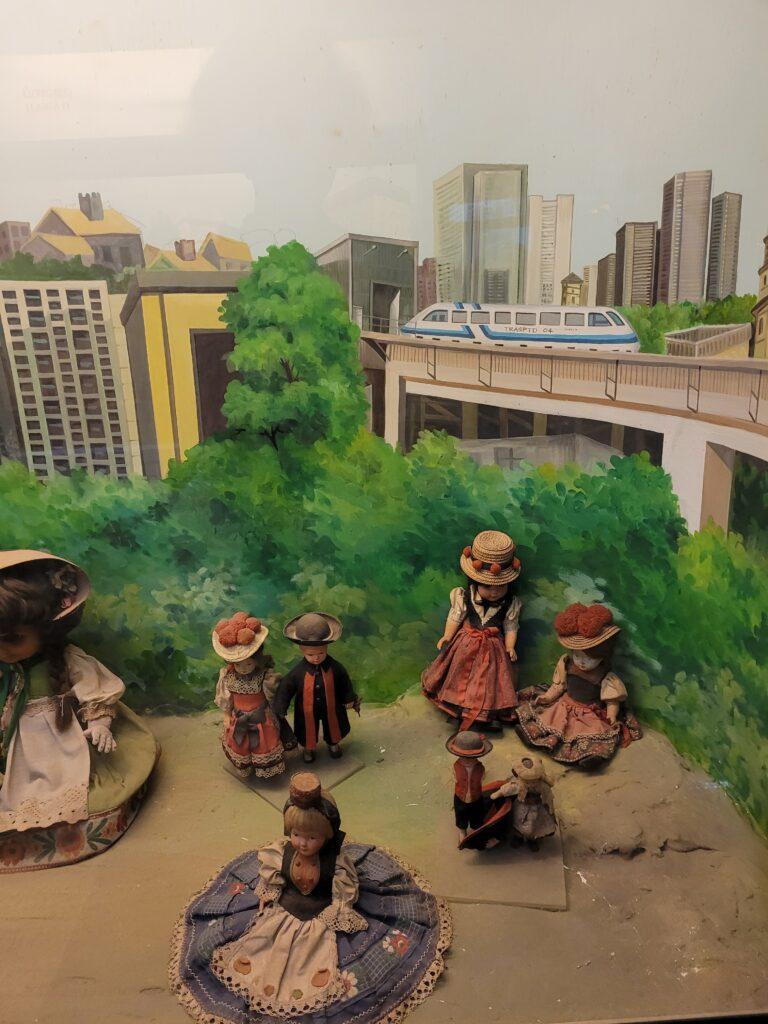

Dans l’histoire, cette terre a vu passer les grands Empires et Royaumes mais aussi nombre d’envahisseurs des Huns aux Moghols puis aux Britanniques. Malgré les vagues migratoires, la population reste marquée par la tradition. Ainsi les femmes portent toujours des voiles colorés sur le visage, les festivals ont gardé leurs couleurs. Les villages apportent un véritable dépaysement et sont particulièrement photogéniques avec leur population aux vêtements très vifs abrité du violent soleil de ces contrées quasi désertiques.

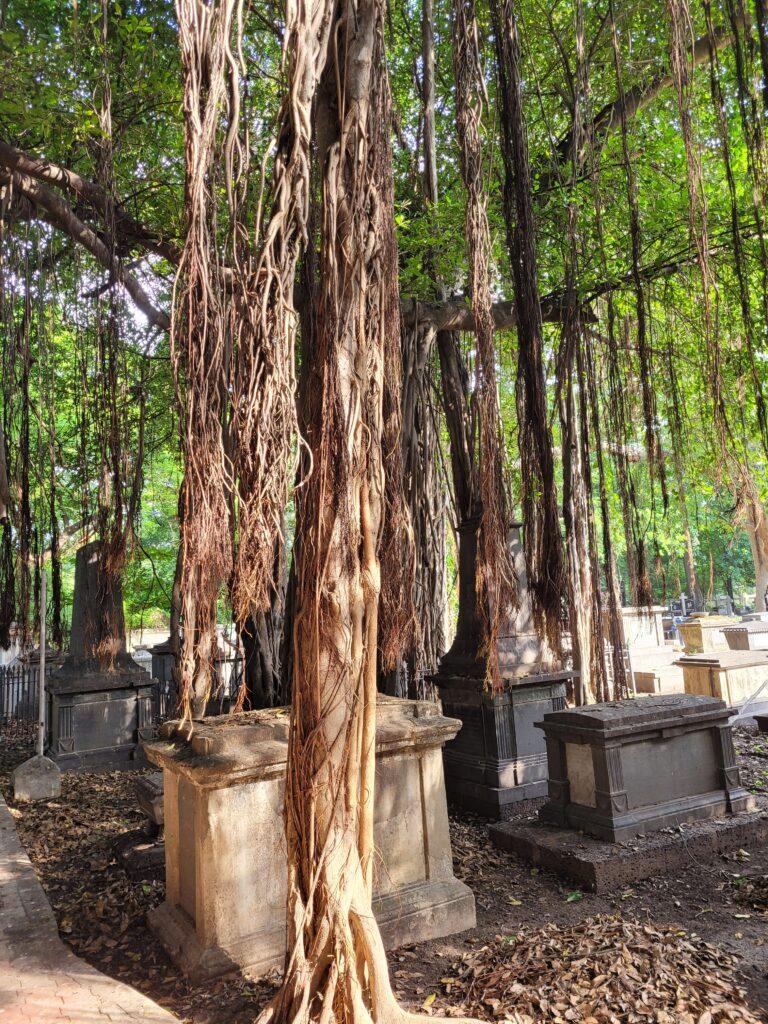

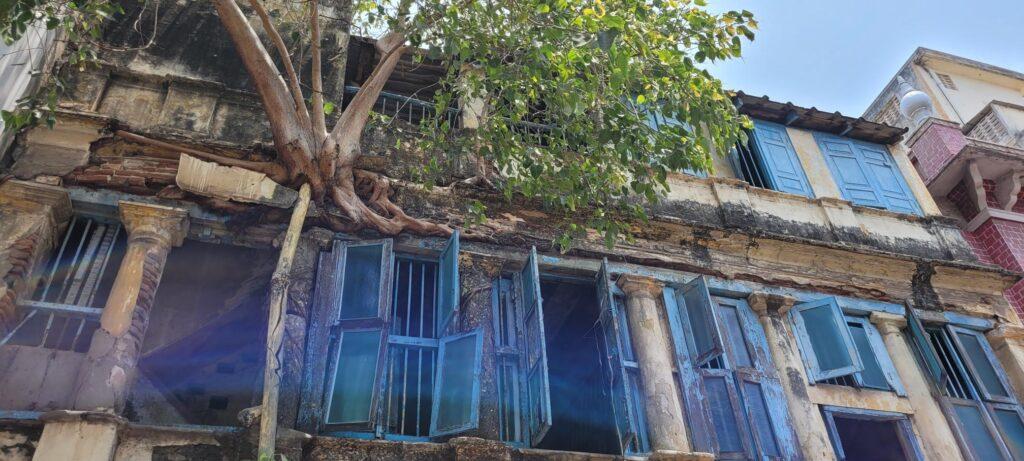

C’est aussi la terre des Maharajas et donc de merveilleuses demeures construites à l’époque moghole. Pour résumer le Rajasthan correspond à l’image rêvée d’une Inde fantasmée. Outre les palais, la région regorge de temples animés et de villes ravissantes et à l’identité forte. Jaipur, rose et caractérisée par ses nombreux palais, n’a rien à voir avec la blanche Udaipur construite autour de 5 lacs artificiels. Quant à Jodhpur, dominée par sa puissante forteresse perchée sur un piton, elle est un modèle de conservation patrimoniale et d’organisation touristique.

Rajasthan pratique

Le Rajasthan est un état en grande partie désertique. Il y fait donc très chaud et sec. Il se compose de deux parties très distinctes :

- au nord-ouest, s’étend le désert du Thar bordé par la frontière du Pakistan.

- au sud-est, la fertile vallée de la Chambal, beaucoup plus peuplée, séparée du désert par la chaîne des Ârâvalli, qui borde la ville de Jodhpur. C’est dans cette chaine que se forment les quelques rivières alimentées par la mousson estivale.

Se loger

Le Rajasthan déjà remarqué par l’Unesco à de nombreuses reprises est un modèle de développement touristique.

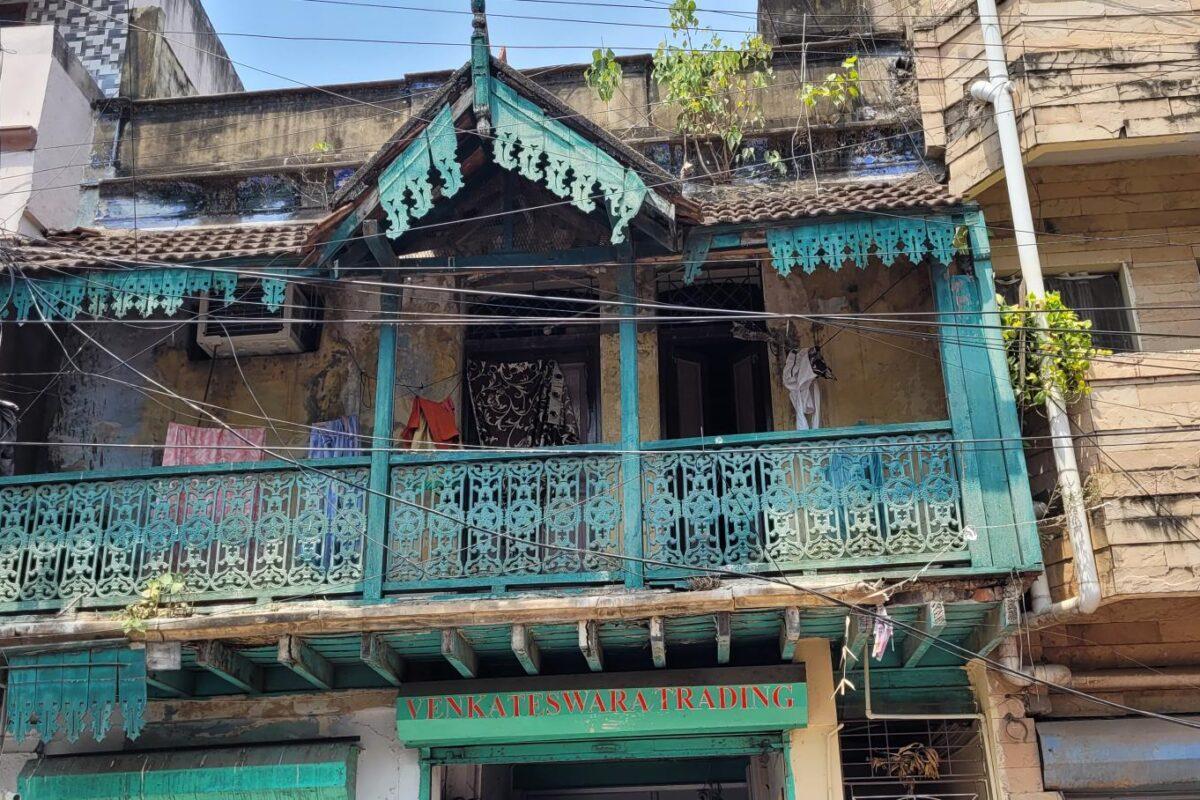

Dès lors il est facile et souvent bon marché de trouver de beaux hébergements, aussi bien dans des palais que des maisons traditionnelles, les Haveli. Vue la qualité de certaines de ces demeures, je ne vous conseillerais pas les hôtels de chaine.

Venir et se déplacer au Rajasthan

Le train ne relie pas toutes les villes. Le bus peut être pratique mais un peu folklorique. L’avion dessert plusieurs villes. A Udaipur, l’aéroport est petit et se trouve à 1 bonne heure du centre-ville. En revanche, il est proche du centre de Jodhpur et pratique. Quant à celui de Jaipur il est plus grand avec de jolies boutiques (rien à voir avec le somptueux terminal de Hyderabad néanmoins) et dessert relativement bien le pays. Une voiture avec chauffeur permet de s’arrêter dans les villages et temples mais l’état des routes implique de longues heures de voyage. Vos arrêts dicteront en fait votre moyen de locomotion. Il s’agira d’arbitrer entre votre volonté de visiter plusieurs villes ou de découvrir la campagne et les sites.