Peu de vestiges évoquent la Londres juive. Les bombardements violents de 1941 ont en effet saccagé les lieux et rayé une communauté très vivante à la fin du 19ème siècle.. Dans les années 1950, celle-ci avait d’ailleurs quasi disparu. Les cinémas, théâtres, clubs, magasins juifs fermaient les uns après les autres repris par les migrants du Pakistan et du Bengladesh. Les synagogues devinrent alors ateliers textiles, les boutiques kosher, curry houses. L’East End londonien se transformait une nouvelle fois.

Autour de Spitalfields

Au sud de Spitalfields

Ici, travaillait et habitait la communauté juive. Ainsi, au 42 Brushfield Street, la boutique de la modiste Amélie Gold a conservé son enseigne. En passant par Fort street , on rejoint l’allée Sandy’s row où se trouve l’une des quatre synagogues survivantes des cent qui existaient autrefois. A la base, c’était une chapelle huguenote. Quelques jolies maisons géorgiennes attestent de la paupérisation de ce quartier autrefois cossu. Ces maisons furent divisées au cours du temps en minuscules logements pour les migrants.

Tout près, sur Bell Lane, l’école publique juive a disparu. En revanche, au 17/19 Brune Street, le bâtiment « Soup kitchen » ouvert en 1902 a conservé sa façade. Il a remplacé la première soupe populaire ouverte sur Bricklane au 18e pour les Huguenots.

Sur Commercial street,

On longe le marché maure, aujourd’hui transformé en école de mode. Il atteste encore de la présence sépharade. Fashion Street était la rue des frippiers juifs,. On rejoint Brick Lane. Aujourd’hui Banglatown, elle n’a conservé qu’un magasin juif, au 92 la boutique de papier Katz. Les curry houses ont remplacé les boutiques juives. Cependant, les deux beigelhouses (au 155), plus haut dans la rue, restent témoin de cet héritage qui s’estompe.

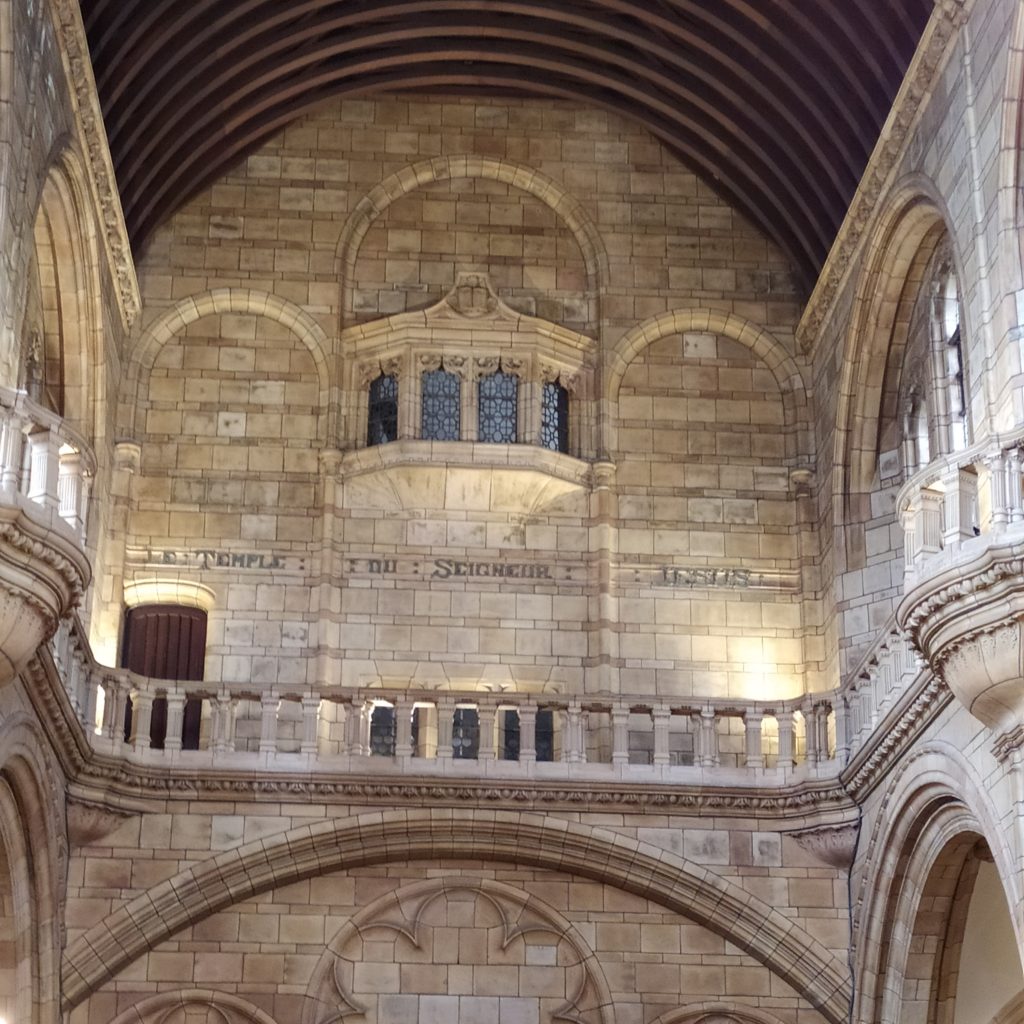

Devant Christ church school, fondée au 18e et reconstruite au 19e pour les enfants pauvres, se trouve un petit médaillon au sol. A l’angle de Fournier Street, l’ancienne église huguenote construite en 1743 devenue méthodiste au 19e puis transformée en synagogue en 1897 . Depuis 1976, c’est une mosquée. Elle appartient maintenant à la communauté Bengladaise. Elle peut accueillir 4000 fidèles. L’inscription latine « Umbra Sumus » (nous sommes des ombres) se lit encore en haut du mur, côté Fournier Street.

Cette évolution, unique au Royaume-Uni, reflète les vagues migratoires . En face, au 86 Brick Lane se trouvait les bains russes fermés en 1940. Ces derniers temps, Les boutiques juives ont laissé place au curry houses et l’héritage se meurt silencieusement.

A l’Est de Spitalfield

Dans Fournier Street justement perdure une Vieille boutique juive, Schwartz au 33.

Plus impressionnant, le 19 Princelet street était un théâtre yiddish. En 1869, des juifs polonais y construisirent une synagogue, la plus vieille ashkenaze de Londres.. Pratiquement impossible à visiter, cette maison regorge d’histoires terribles dont celle de David rodinsky relatée par Ian Sinclair dans Rodinsky’s room. Le musée, aménagé dans cette maison, tente péniblement de survivre et ne s’ouvre que sporadiquement et sur RV pour des visites de groupe.

La légendaire Petticoat Lane

Petticoat Lane

Le nom de Petticoat Lane se rapporte en fait au commerce de fripperie monopolisé par les juifs pauvres d’Europe centrale. Car un marché textile se tient sur Middlesex street depuis le Moyen Age. Devenu axe central de la communauté ashkénaze au 19e s, la rue accueillait outre les frippiers, des organisations pour les pauvres : soupes populaire, armée du salut. Un marché s’y tient toujours le dimanche matin.

Néanmoins, la communauté, encore très florissante et étoffée par la dernière vague migratoire des années 1920 disparut après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Le quartier s’apparentait à un quartier juif distinct depuis les années 1880. Près de 10 000 nouveaux arrivants s’étaient effectivement installés à Londres fuyant les pogroms et persécutions en Russie.

Au début du 20e siècle , 95% de la population de Petticoat lane était juive immigrée. Les noms des rues étaient alors écrits en yiddish. La zone comptait plus de 100 synagogues et de shtiebls (petites salles de prières) . Un réseau bien organisé d’institutions religieuses donnait vie à ce quartier de petites échoppes, et ateliers. La vie culturelle y battait également son plein avec quatre théatres yiddish, des journaux et magazines, groupes littéraires, cinemas, dancings et groupes politiques. Anarchistes, communistes, sionistes se réunissaient. Ils firent front avec les activistes de gauche le 4 octobre 1936 lors de la marche des chemises noires menées par le chef du syndicat fasciste britanique Oswald Mosley. Ils s’affrontèrent lors de la celebre bataille de Cable street.

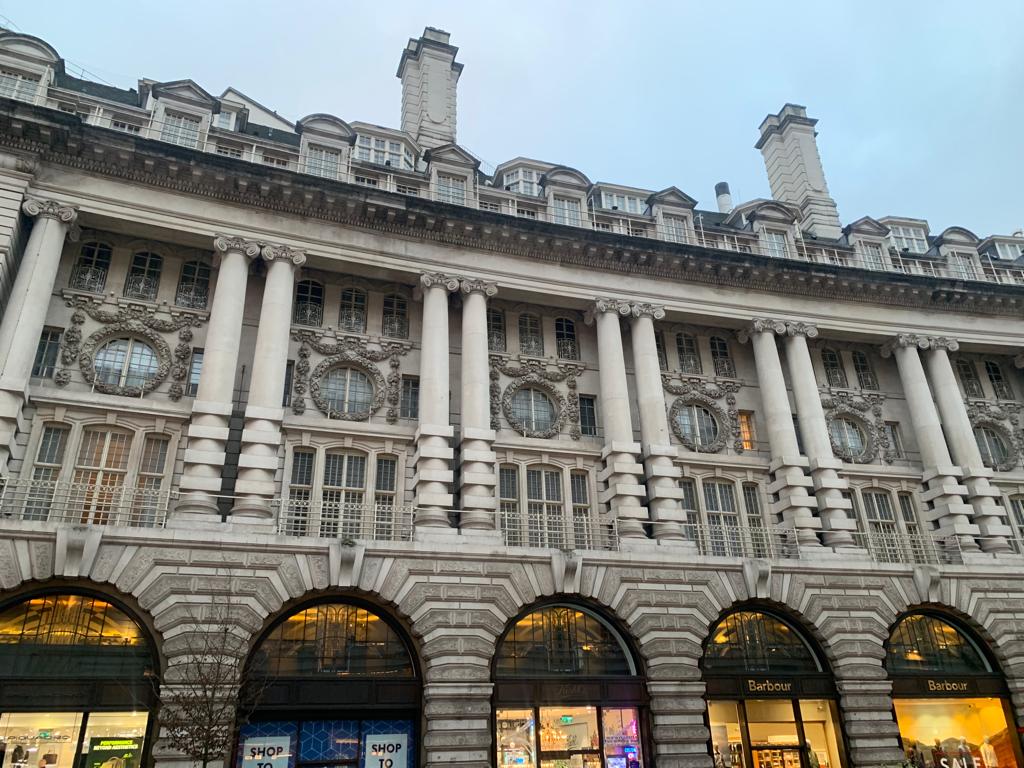

Vers Liverpool Station

-Sur Cutler street se dressent encore les entrepôts énormes de la East India Company transplantée depuis les docks (importation de soie) . Cette rue lie Middlesex street à Liverpool Station devant laquelle se dresse l’émouvante sculpture consacrée aux enfants juifs accueillis en Grande Bretagne pendant la deuxième Guerre mondiale

– sur Wenworth street, un arc de briques rouges date de 1886. Il marque l’entrée des logements modèles de Charlotte de Rotschild pour loger décemment les pauvres juifs . En face, les réformistes se réunissaient à Toynbee Hall . De là, partaient nombre d’aide aux pauvres. Sur Dean Walk se concentraient les plus indigents dans l’ ancien rookery ( documentée comme la pire rue de la ville au 19e ) C’est dans ce quartier miséreux que frappa à trois reprises Jack l’éventreur.

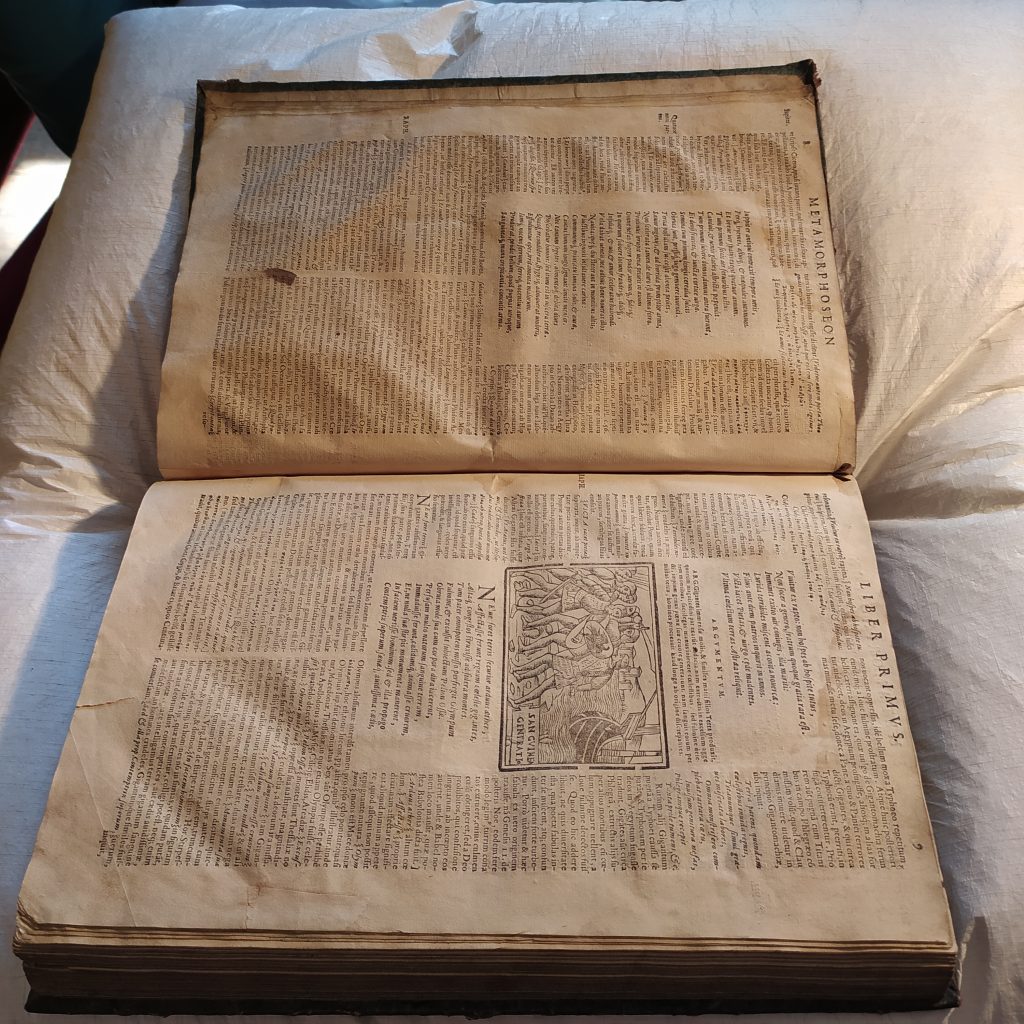

Une carte de mémoire, document sur l’histoire et les vestiges des juifs de l’East End émane de la collaboration d’éminents spécialistes.

Whitechapel , Bethnal, synagogues disparues et cimetières cachés

Whitechapel High Street

La rue aujourd’hui orientale fait néanmoins remonter des souvenirs de la présence Juive.

Le jardin Altab Ali Park avec sa fontaine victorienne rappelle les vagues migratoires qui se sont succédées dans le quartier . En face, au 88, un petit blason juif :rappelle la Poste établie jusqu’en 1930 . Les nombreux restaurants kosher se sont transformés en établissements hallal. Un peu plus loin, La fonderie de cloche qui a fourni celle de big ben fonctionnait encore il y a peu . Juste derrière, sur Fieldgate street la synagogue a fermé, remplacée par une mosquée.

Miles End et ses cimetières

Alors que la rue prend le nom de Mile’s End dans Stepney on va passer devant d’impressionnants vestiges cachés. Peu ou pas du tout signalés, trois cimetières sépharades se déteriorent sous les nouvelles vagues migratoires. Car la communauté juive y était plus ancienne et hispanique que celle de Spitalfields.

Sur la petite rue Brady un cimetière désaffecté. Abandonné derrière ses hautes grilles, il sert de décharge aux passants.

Sur Alderney Road, on parvient à une petite courée dont l’extrémité murée se heurte à un autre cimetière invisible. De hauts murs et une porte résolument fermée bloquent tout accès. Encore un peu plus loin, en remontant Bancroft Road, se trouve encore un cimetière désaffecté.

Encore plus au Nord sur Grove Road, on accède au cimetière juif de Hackney

Si on reprend Miles End on découvre une merveille peu connue. On accède en effet à l’université Queen Mary. Dans le dédale des bâtiments universitaires, se cache l’extraordinaire cimetière novo, lui aussi soustrait à la vue du grand public et à la signalétique.