Pourquoi un article général sur les temples Tamouls ? C’est qu’à Chennai, on en trouve à tous les coins de rues et leur aspect est typique du Tamil Nadu. Alors quelles en sont les caractéristiques ?

Je commencerai par insister sur le fait que je vais parler ici d’édifices religieux. La deuxième remarque concerne le style dravidien original et originaire du sud de l’Inde. On peut par exemple l’opposer au style Nagara recnotré au nord du Deccan.

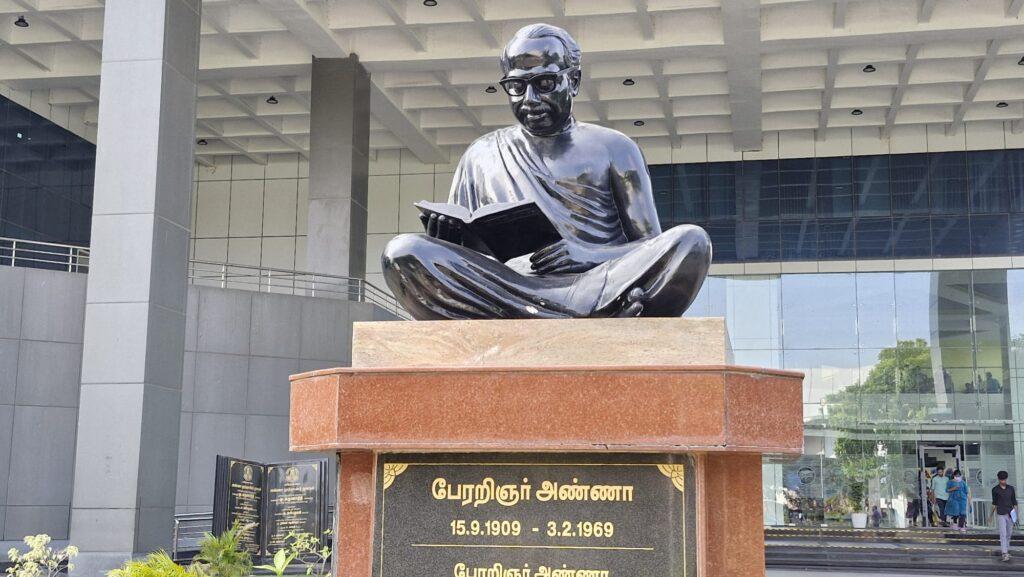

Parler des temples Tamouls oblige à s’intéresser à la religiosité exacerbée du sud de l’Inde et à l’identité revendiquée des Tamouls.

Caractéristiques architecturales des temples tamouls

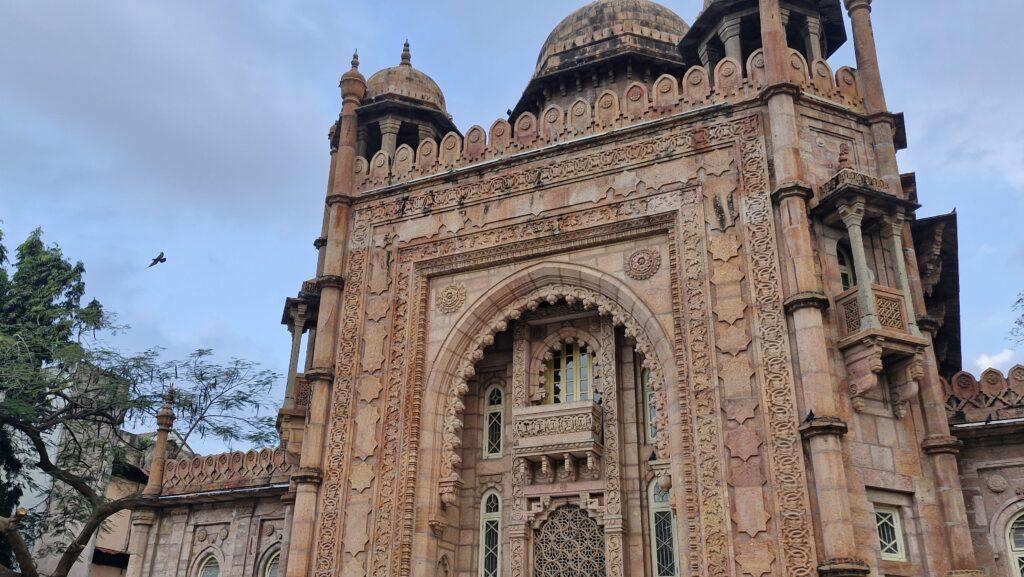

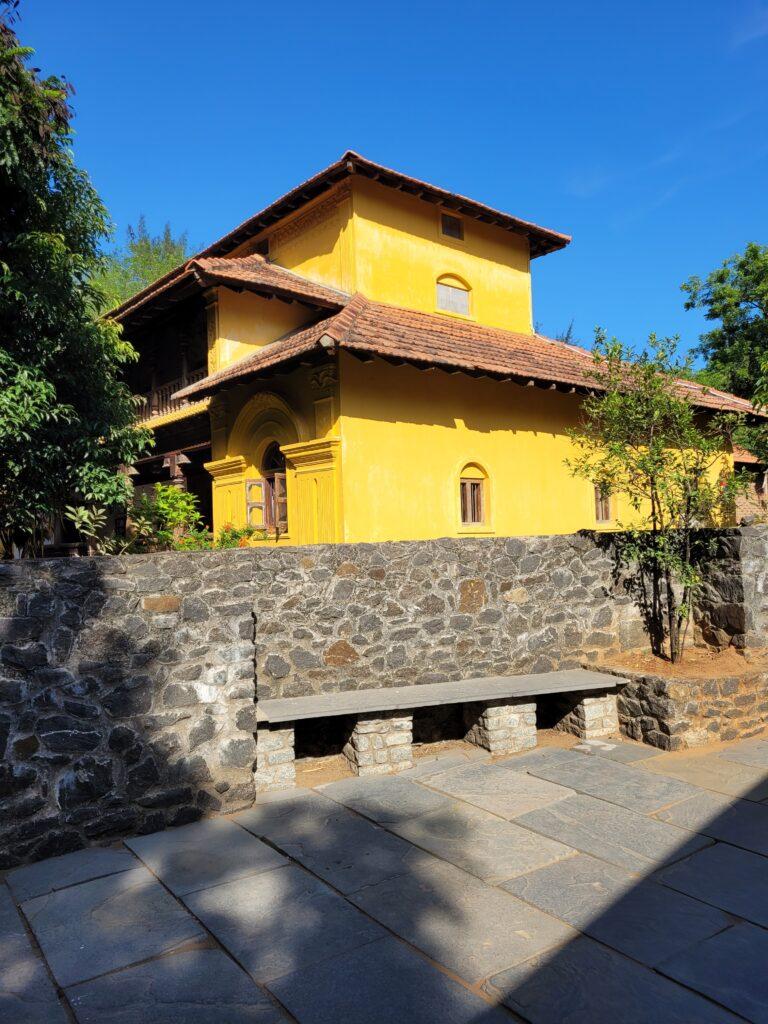

Les temples du sud empruntent à la tradition dravidienne. Leur forme dérive globalement des époques Pallavas (VIIème au IXème siècles de notre ère) et Cholas (X/XIII-ème siècles). Ils connaissent alors une large expansion. Leur forme évolue un peu jusque vers le XVIe siècle. Elle se fige alors sous les Vijayanagar.

Voici les éléments principaux que l’on retrouve dans les temples du sud :

-La Gopuram

La plus caractéristique est la Gopuram. C’est une grande pyramide qui sert de tour et de porche d’entrée. Au Tamil Nadu elle se compose d’une base de granit, d’étages de stuc abondamment sculptés et colorés, repeints très régulièrement. D’ailleurs les temples indiens sont refaits fréquemment. La préservation historique n’est pas vraiment la priorité ici. La partie sommitale affecte la forme du chariot utilisé pour promener les dieux lors des festivals. Les plus grands temples disposent de plusieurs Gopurams aux points cardinaux. Avec le temps, les Gopurams, bien que plus récentes sont devenues plus imposantes que la Vimana.

-La Vimana

Plus compacte, la Vimana est souvent monolithique. Elle recouvre et protège le saint des saints (garbha griha)) où se trouve la divinité du temple. Pyramidale, ou en forme de bulbe, elle est beaucoup plus petite que dans les temples du Nord (shikharas) et souvent dominée par les Gopurams.

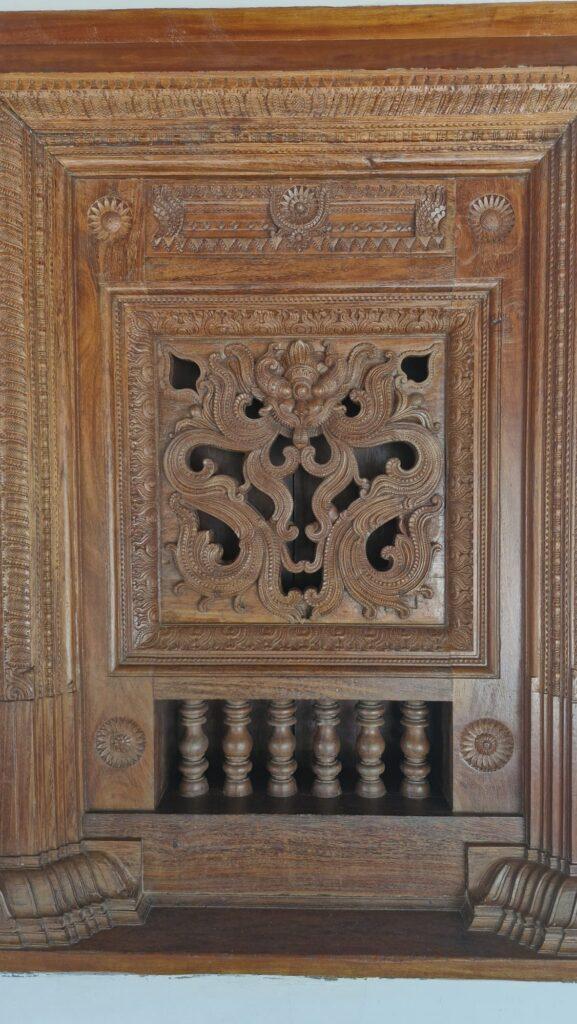

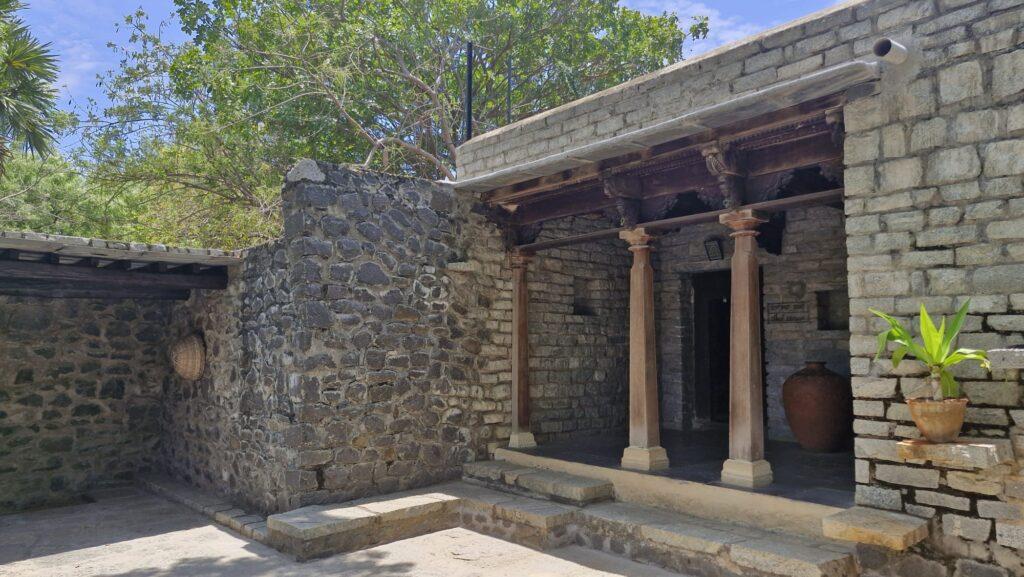

-Les mandapams

Ce sont des portiques à piliers précédant le ou les sanctuaires, un peu comme les pronaos dans des temples antiques ou des narthex dans les églises. Les piliers dravidiens sont eux même particuliers, carrés et décorés de divinités. Les fidèles se réunissent dans ces salles hypostyles. Ils peuvent y faire causette, voire y manger le pongal servi dans des grandes bassines. Ils peuvent aussi y avaler les friandises vendues dans les boutiques à l’intérieur du temple.

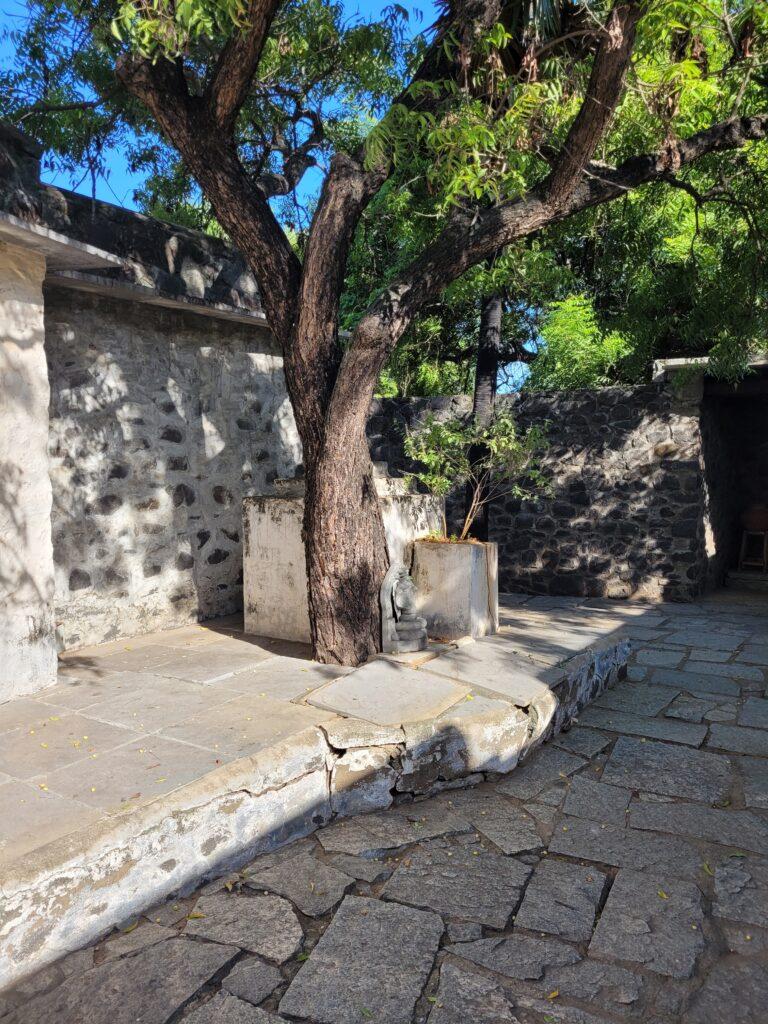

-Les enceintes quadrangulaires

Des murs entourent le temple. Au sommet des murs, des sculptures animalières évoquent le dieu honoré dans le temple. Dans les temples tamouls il s’agit souvent de Ganesh ou de Nandi (pour Shiva). Des dwarapalakas – ou gardiens doubles veillent devant l’entrée du sanctuaire. Des goshtams – divinités sculptées dans des niches- entourent le sanctuaire. Parmi les sculptures, les temples tamouls abondent en lingam, représentant Shiva. Ceux ci affectent une forme phallique. Il s’agit le plus souvent de monolithes de pierre sombre, voire noire.

-Le Bassin

Un réservoir est consubstantiel au temple. Outre la présence de l’eau, on retrouve dans les temples tamouls les autres éléments feu, air, terre. Ceci concerne tous les temples hindous. Au Tamil Nadu néanmoins, le bassin du temple fait souvent office de réserve d’eau pour toute la communauté.

Des caractéristiques cultuelles

Au-delà des particularismes architecturaux, les rituels présentent quelques particularités au Tamil Nadu. Ce même s’ils s’inscrivent dans la logique de l’hindouisme.

Les divinités gagnantes des temples tamouls

Ainsi le sud honore plus particulièrement certains dieux

- Shiva est le champion du sud mais un Shiva père de famille, serein et aimable assez éloigné du jeune ermite fougueux et chevelu du nord. Autour de Shiva, la sainte famille constituée de Parvati et des enfants Ganesh et surtout Murugan est honorée.

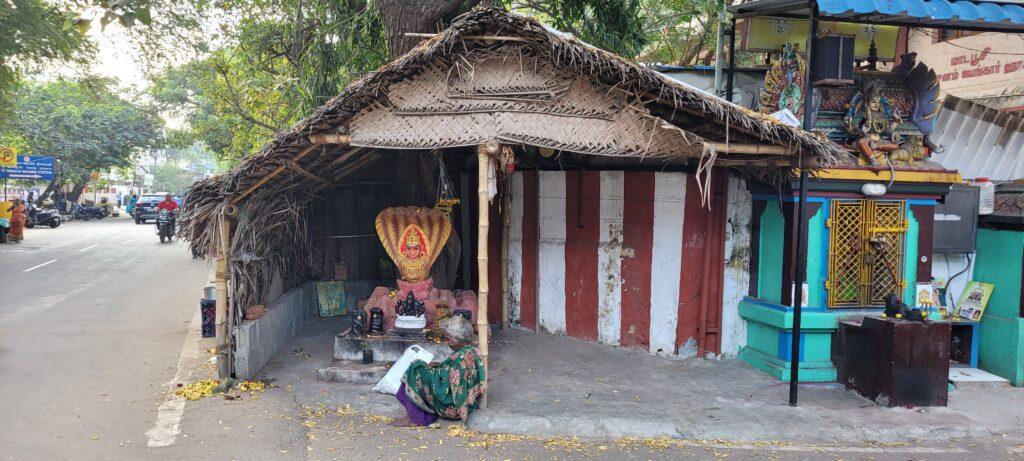

- Ganesh fait l’objet d’un culte tout particulier. Il est présent à chaque entrée de temple et dans une multitude de petits autels à chaque coin de rue pratiquement. Plus encore Murugan son frère est LE dieu du Sud.

- Les dieux sont représentés par leurs attributs ou véhicules, nandi, lingam pour Shiva, souris de Ganesh. Ce qui explique aussi la présence des animaux au sein des temples. Je ne parle pas ici seulement des singes abondants en Inde mais des étables dans les temples à Shiva, des éléphants dans les temples consacrés à Ganesh.

- Chaque temple est constitué d’une multitude de sanctuaires consacrés chacun a une forme ou une caractéristique du Dieu. Chacun de ces sanctuaires est gardé par un prêtre ou plusieurs qui y pratiquent les bénédictions et y recueille les offrandes. Darshan. Pooja et prières sont en effet les 3 rituels principaux pratiqués dans les temples. Encore faut-il préciser qu’il n’y a pas UNE pratique dans cette religion non révélée.

Abondance des temples tamouls

A Chennai, on trouve une multitude de temples. Peu sont connus comme celui de Kapelashewar.

Ou celui de Triplicaine, le plus ancien. A Parry’s corner, le plus connu est un temple double à Vishnu et Shiva. Mais ces arbres cachent la forêt des très nombreux temples de Chennai.

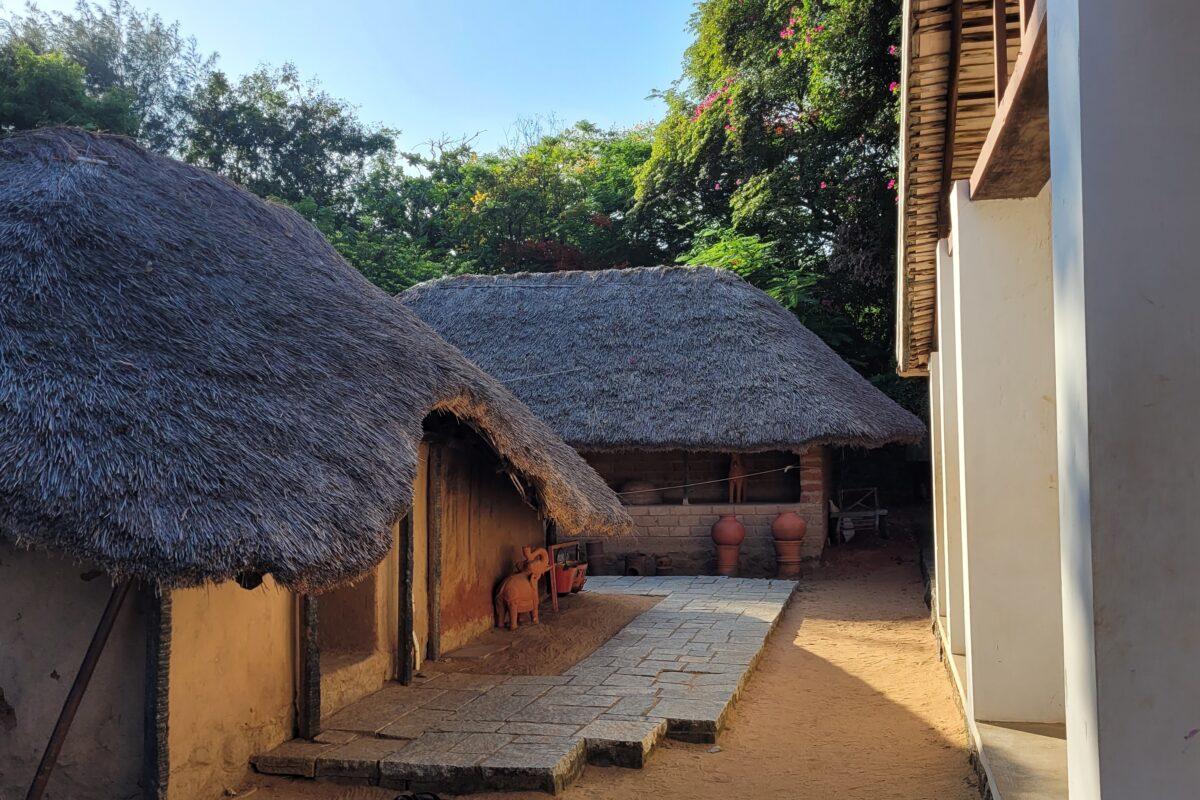

Le plus grands rappellent le village dont ils marquaient le centre. D’autres très nombreux, modernes attestent de la croissance de la ville. A cette pluralité de temples s’ajoutent les petits sanctuaires de rues, les autels domestiques ou de quartiers.

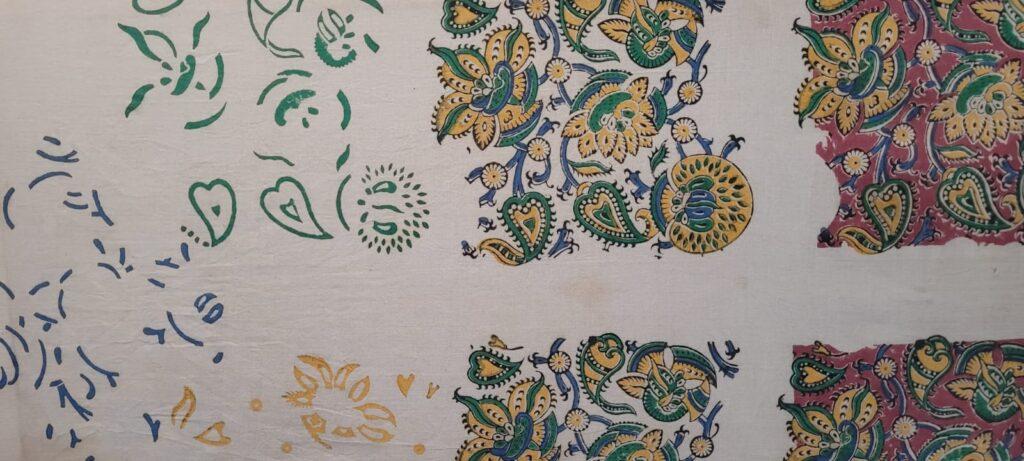

Les temples tamouls sont toujours extrêmement colorés et bruissants. Leur fréquentation s’intègre totalement au quotidien des habitants. On va au temple le matin avant de partir travailler et pour tout évènements familial ou professionnel.

Tout autour des temples, une multitude de petites échoppes vendent des fleurs de jasmin ou des œillets, des noix de coco du ghee pour les offrandes. On peut également acheter des petits berceaux, pour les couples en désir d’enfants, ou des cordons rouges ou jaune pour les gens en mal de partenaire de vie.