Cet article consacré aux beautés d’Hyderabad fait suite à mon article de la semaine dernière. Je m’y étonnais que les immanquables de Hyderabad ne soient mentionnés sur aucun guide mais surtout sur aucun site. Voici donc cette semaine ce qui vaut vraiment la visite et n’est pas toujours ni connu ni référencé et ce que vous pouvez décider d’éviter.

Des beautés d’Hyderhabad qui méritent vraiment le voyage

– Golconda Fort

Golconda ou « colline des bergers » en Telougou est l’un des forts les plus célèbres d’Inde dans ce qui était la capitale du Royaume entre les XIV et XVIe siècles. A l’origine, il s’agissait d’un fort de boue, reconstruit par les trois premiers rois Qutub Shahi. Merveille architecturale que l’on date au XIIe siècle, la forteresse se dresse sur une colline, à une dizaine de kilomètres de centre de Hyderabad. Le site se compose en réalité de quatre forts distincts avec une muraille imposante entourant l’ensemble sur plus de dix kilomètres de long. Il est notamment renommé pour son acoustique et son système hydraulique particulièrement ingénieux. 9h/17.30 tlj

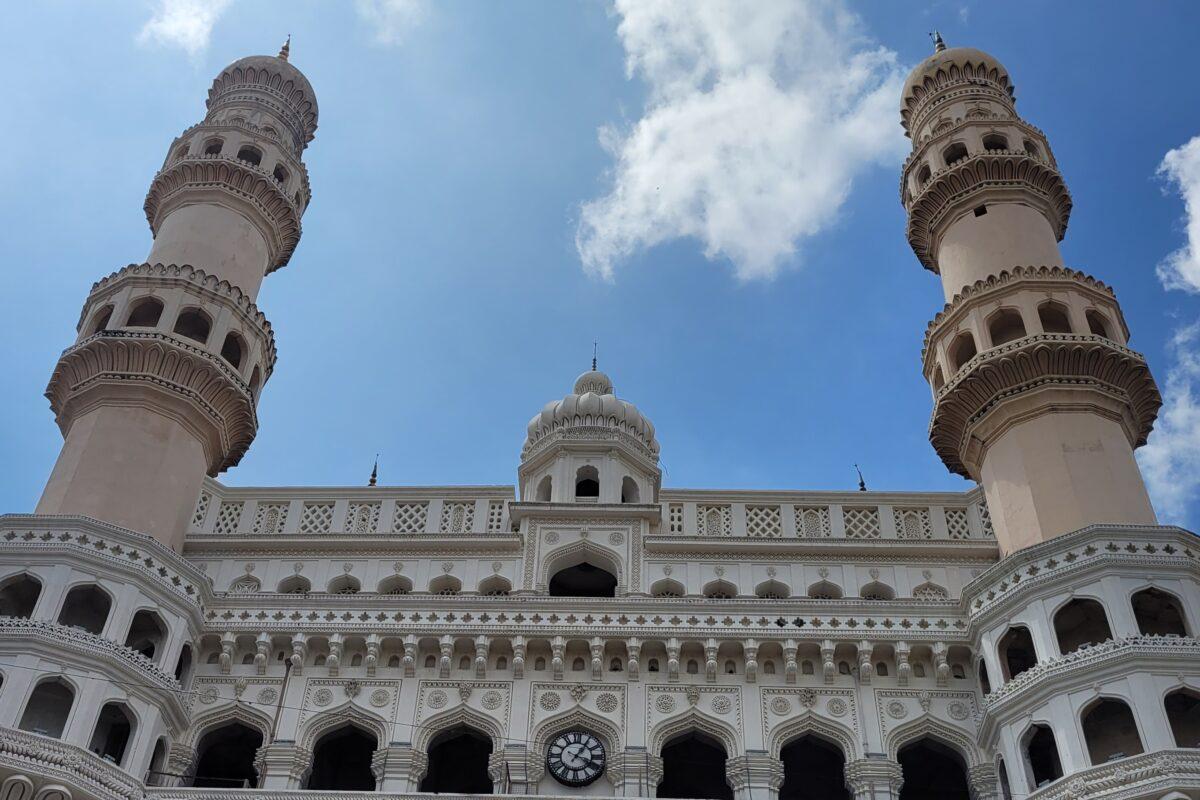

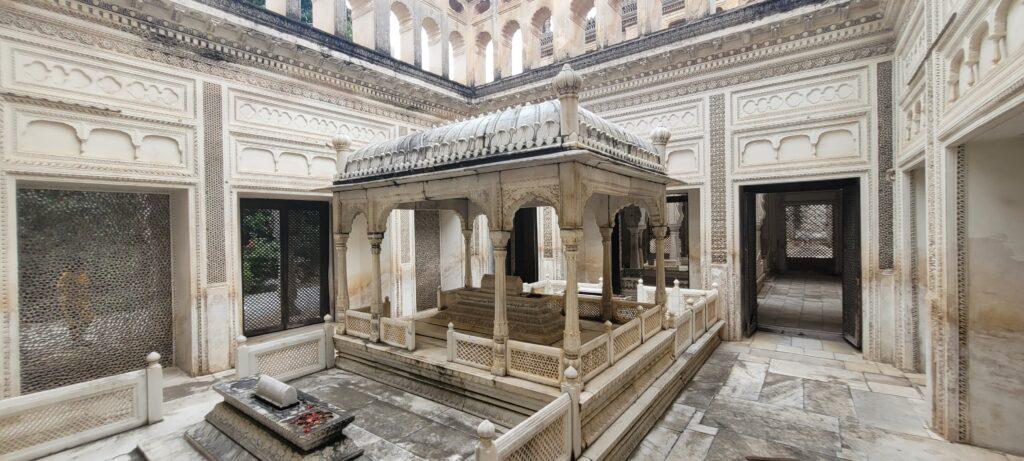

– Tombes Qutb Shahi

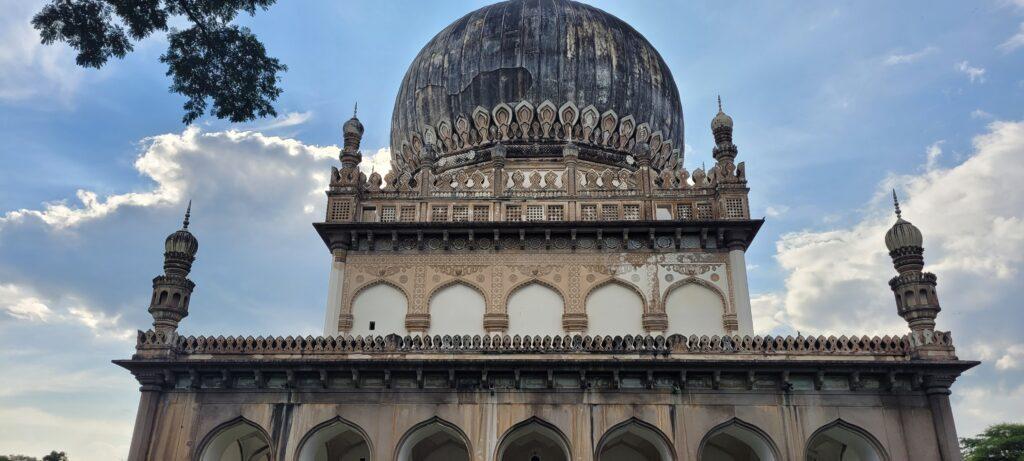

Contrairement aux dires de nombreux blogs, ce site ne se trouve pas juste à côté du fort. Aller de l’un à l’autre représente une longue marche modérément agréable pour laquelle un taxi est bienvenu. Ce vaste et magnifique lieu recèle des tombes des souverains de la dynastie locale Qutb Shashi. Il représente l‘une des grandes beautés d’Hyderabad.

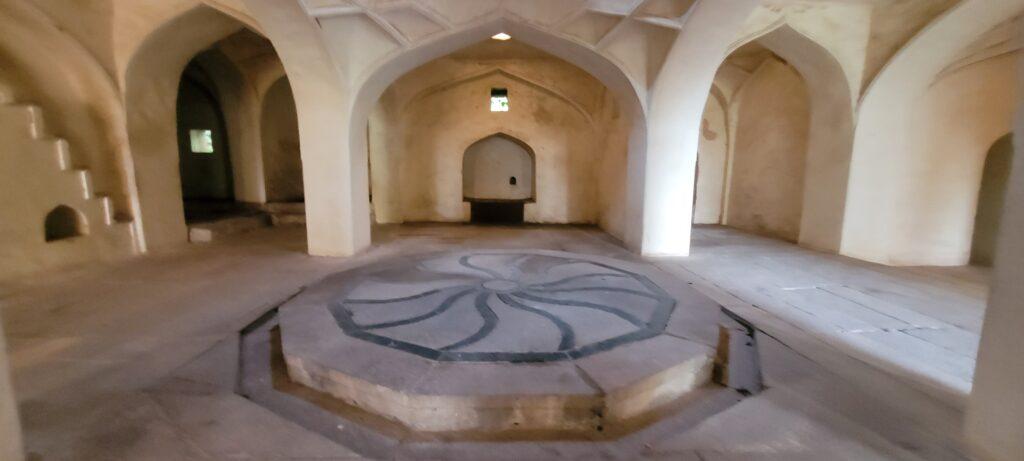

Dans un grand parc, on se promène entre ces 16 mausolées surmontés de dômes et 23 petites mosquées dont les minarets inspirées de l’empire ottoman ne dépareraient pas auprès du Taj Mahal. La décoration antérieure aux Moghols (et donc au Taj Mahal) ne comprend pas d’intarse mais de la dentelle de pierre. Des traces de polychromie permettent d’imaginer l’impact de ces dômes bleus devenus blancs. Un hammam bien conservé et un petit musée évoquant les restaurations par le trust Aga Kahn.

– Chowmahalla Palace

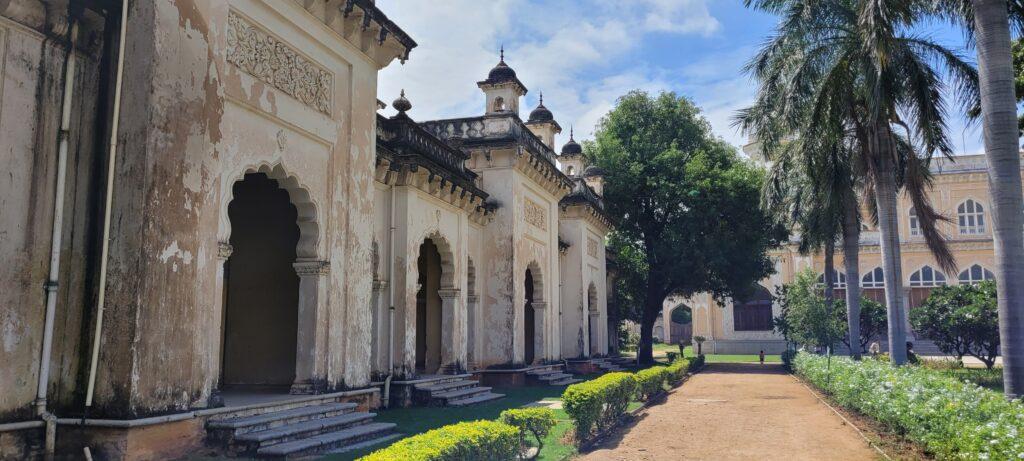

Chowmahalla est resté longtemps le siège de la dynastie Asaf Jahi et la résidence officielle des Nizams d’Hyderabad lorsqu’ils gouvernaient la ville.

On entre dans ce beau palais du 18eme siècle par un jardin orné d’un miroir d’eau sur lequel se reflète la salle du trône ou Durbar, toute de marbre et verreries européennes. Les salles de gauche et droite exposent des photos de la vie des Nizams. A l’étage, des services de faïence et à l’arrière des armes. En contournant le Dubar, le long de la tour de l’horloge, on parvient à un second parterre bien entretenu qui mène à une troisième cour . Autour de celle-ci s’articulent quatre palais d’ ou le nom de Chow (4) mahallas (palais). Deux d’entre eux sont ouverts à la visite. L’un expose des vêtements de cour, l’autre des salons très fin du 19`eme siecle. Dans un dernier jardin, on découvre la collection de vieilles voitures des Nizams. 10h-17h sauf vendredi. La boutique du musée vaut le détour.

Ce qui mérite peut-être moins le détour

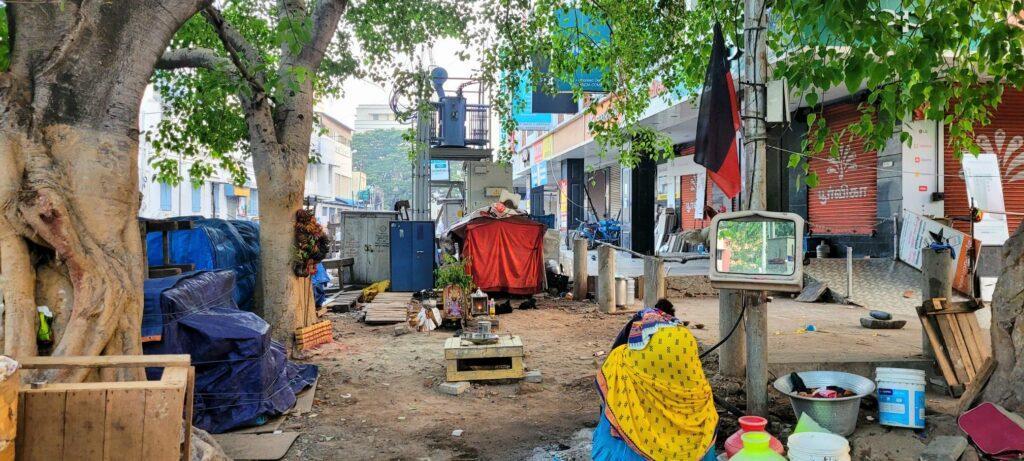

– la circulation démentielle

Il est quasi impossible de marcher à Hyderabad ce qui rend le taxi (uber ou surtout ola fonctionnent très bien) indispensable. La circulation démentielle et la pollution font que le métro peut ne pas être une mauvaise idée.

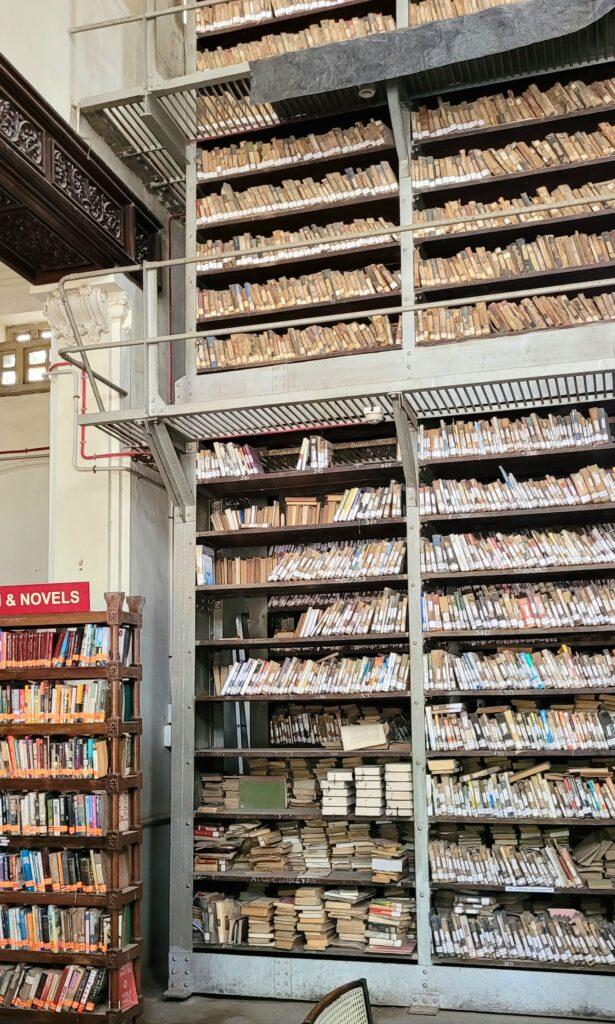

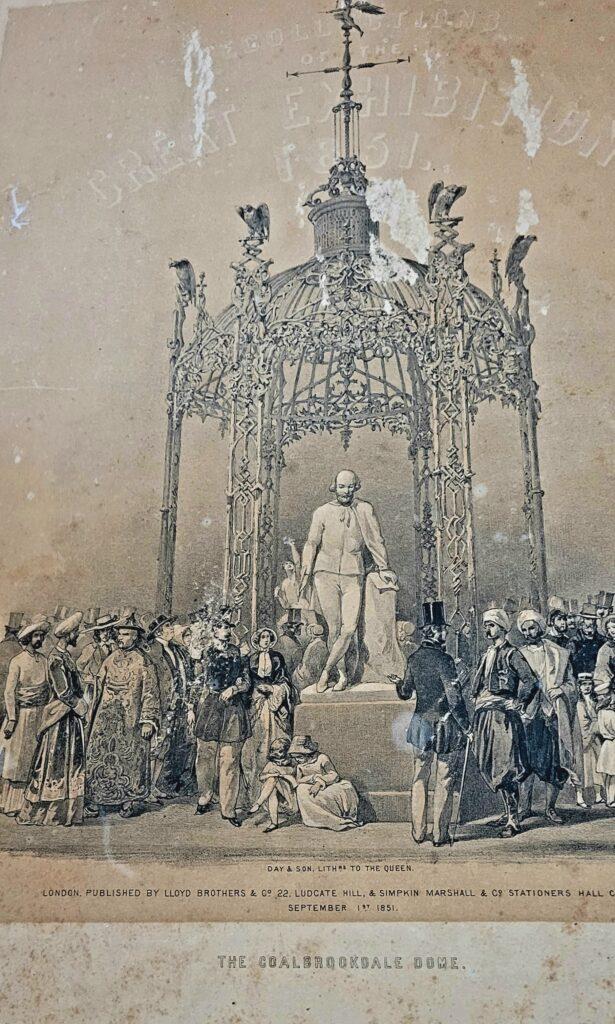

-Jung Museum

Réputé comme l’un des trois musées nationaux de l’Inde, il doit sa renommée à sa taille, son relatif bon état et sa collection d’œuvres européennes et asiatiques. Alors si vous défaillez de plaisir face à un Turner ou un Constable allez-y, tout en évitant la foule des fins de semaine.

-Birla Mandir

Ce temple hindou construit en 1976 en marbre blanc dans un style des plus éclectiques domine la ville. La vue sur le lac y est somptueuse. Encore faut-il accepter de vous démunir de vos chaussures et de vos possessions, portable en tête. L’accès à pied permet de traverser un sympathique marché .6/12h et 15/21h.

-L’archi modernité

Hyderabad présente deux faces contradictoires. D’un côté, la misère et la crasse. De l’autre,le luxe et la haute technologie. Ainsi, la ville est dotée d’un aéroport ultra moderne. Elle jouit d’une réputation de capitale de la High tech avec des quartiers portant le nom de Cyberabad, ou HiTec. Elle s’enorgueillit de galeries commerciales modernistes. Cette modernité fait de Hyderabad sinon la Mecque de la High Tech, une sorte de Kuala Lumpur indien.

-Le Taj Falaknuma

Cet ancien palais des Nizams a été entièrement réhabilité par la luxueuse chaine hôtelière Taj. Pour visiter ses somptueux jardins et salons, il est obligatoire de prendre un tour avec afternoon tea. On peut aussi y loger ou y prendre un repas mais le tout avec réservation.

Les joyaux cachés, ces vraies beautés d’Hyderabad

– Thé au safran

Les guides évoquent certes le biryani, plat de riz spécialité de cette ville largement musulmane. Ils parlent également du Haleem qui dans les faits ne se mange que pendant le mois de Ramadan. En revanche, s’ils conseillent le thé iranien, ils ne mentionnent guère le fantastique té au safran. Lacté et sucré c’est un formidable reconstituant. A savourer sans limite chez Pista House.

– Le Marché Mozamjahi

Rares sont les mentions du marché central. Construit en granit, la pierre locale, à l’époque britannique il s’enorgueillit d’un carillon à la Big Ben. Les locaux fréquentent les lieux le matin pour leurs emplettes, l’après-midi pour y déguster une délicieuse glace.

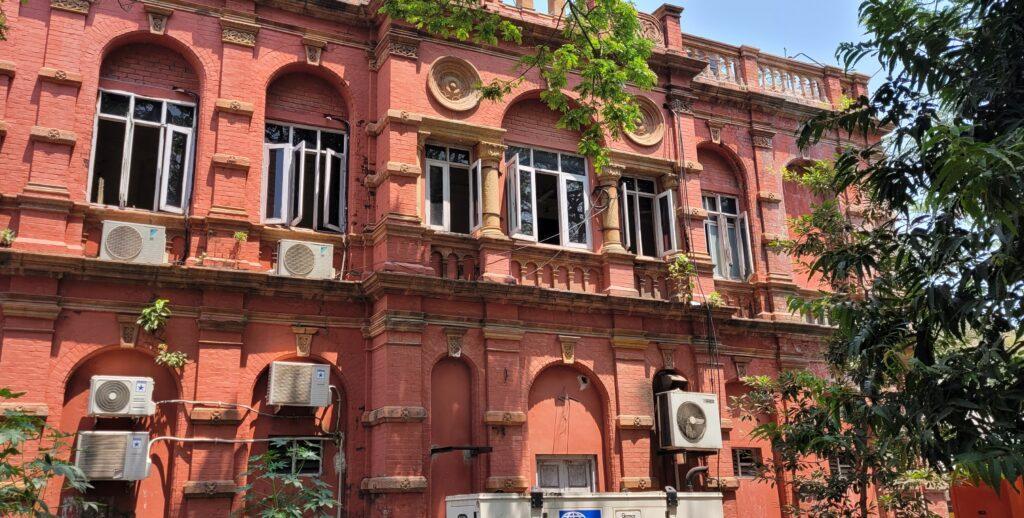

– L’ancienne Résidence d’Angleterre

Peu documentée également, la Résidence d’Angleterre au sein de l’Université vaut le déplacement pour les amateurs de cinéma et d’architecture. C’est une grande demeure typiquement palladienne. Elle sert de lieu de tournage, plus encore que les célébrissimes studios de Ramoji transformés en parc de loisir. A l’heure de notre passage, l’illustre Prabhas venait de quitter les lieux.

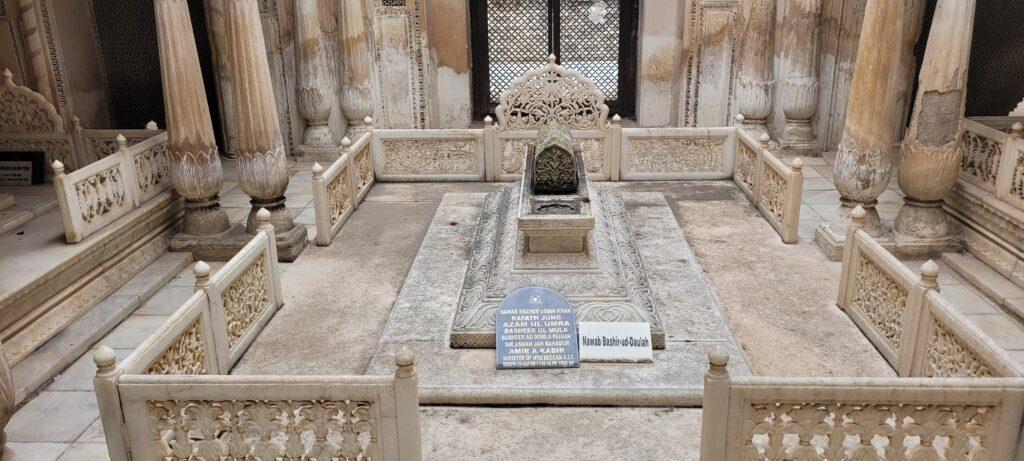

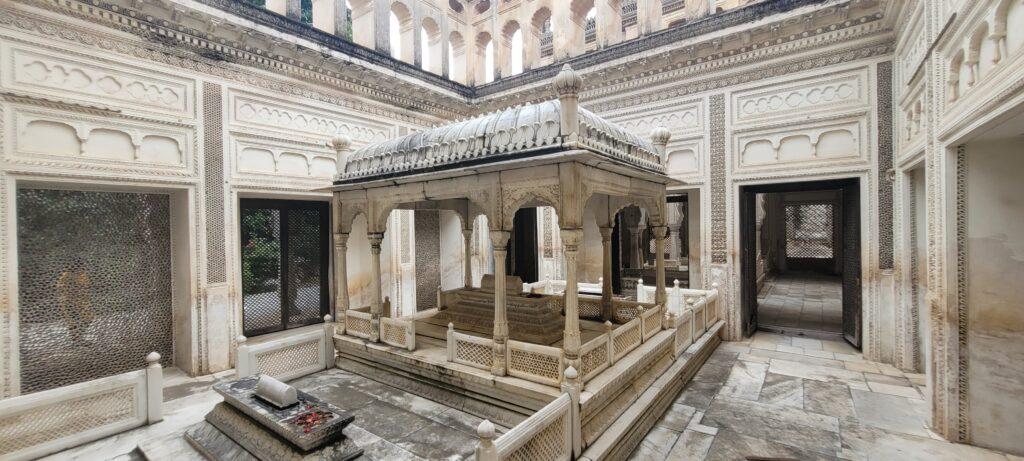

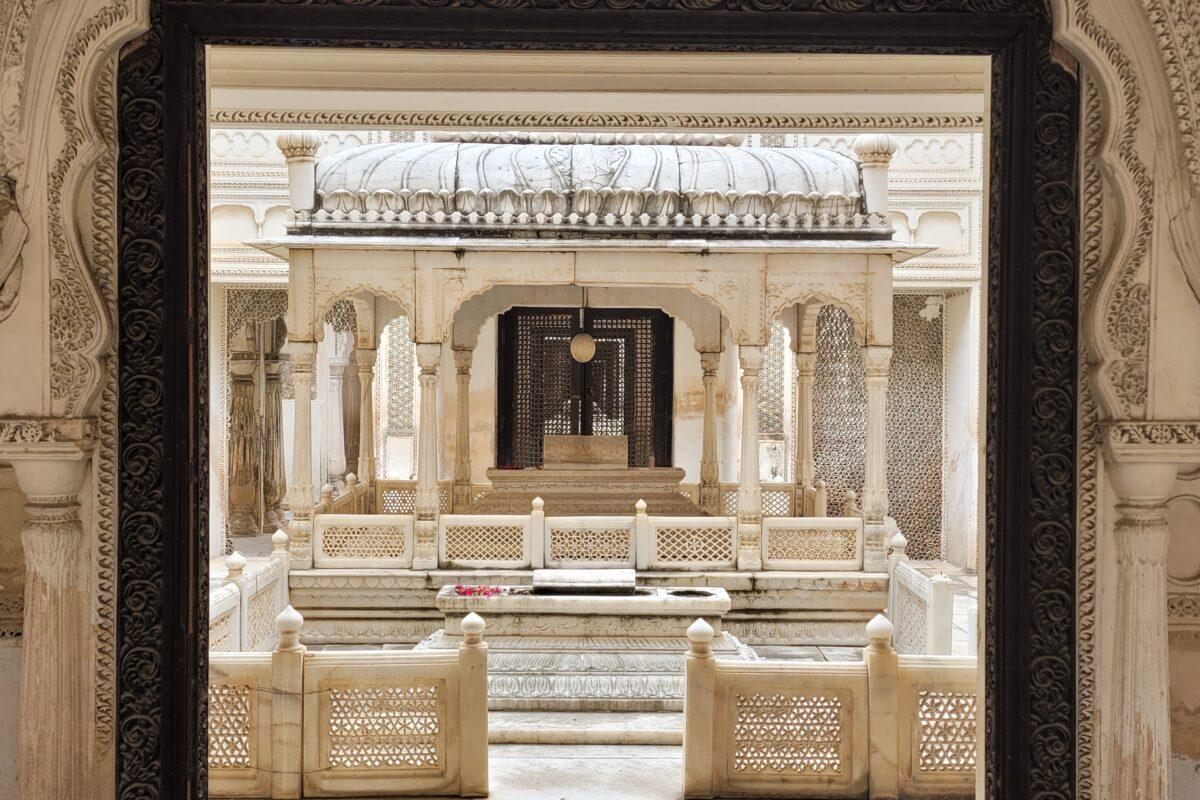

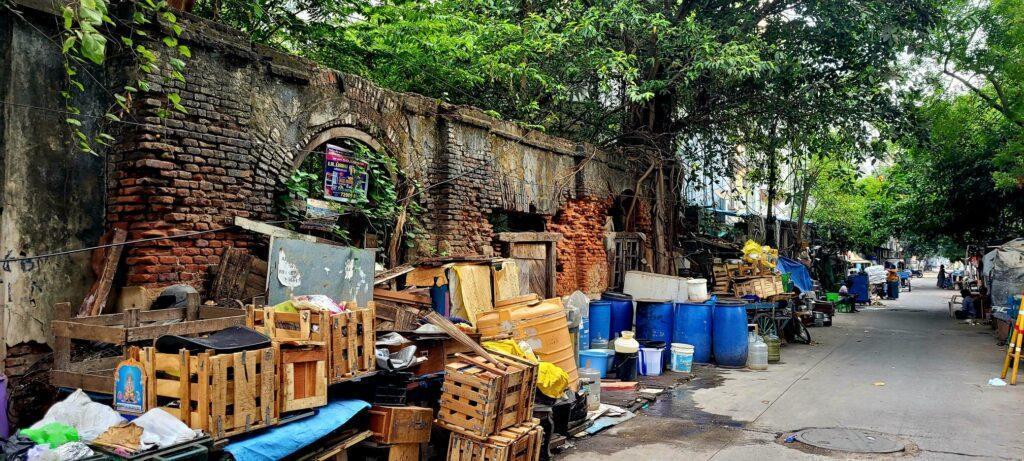

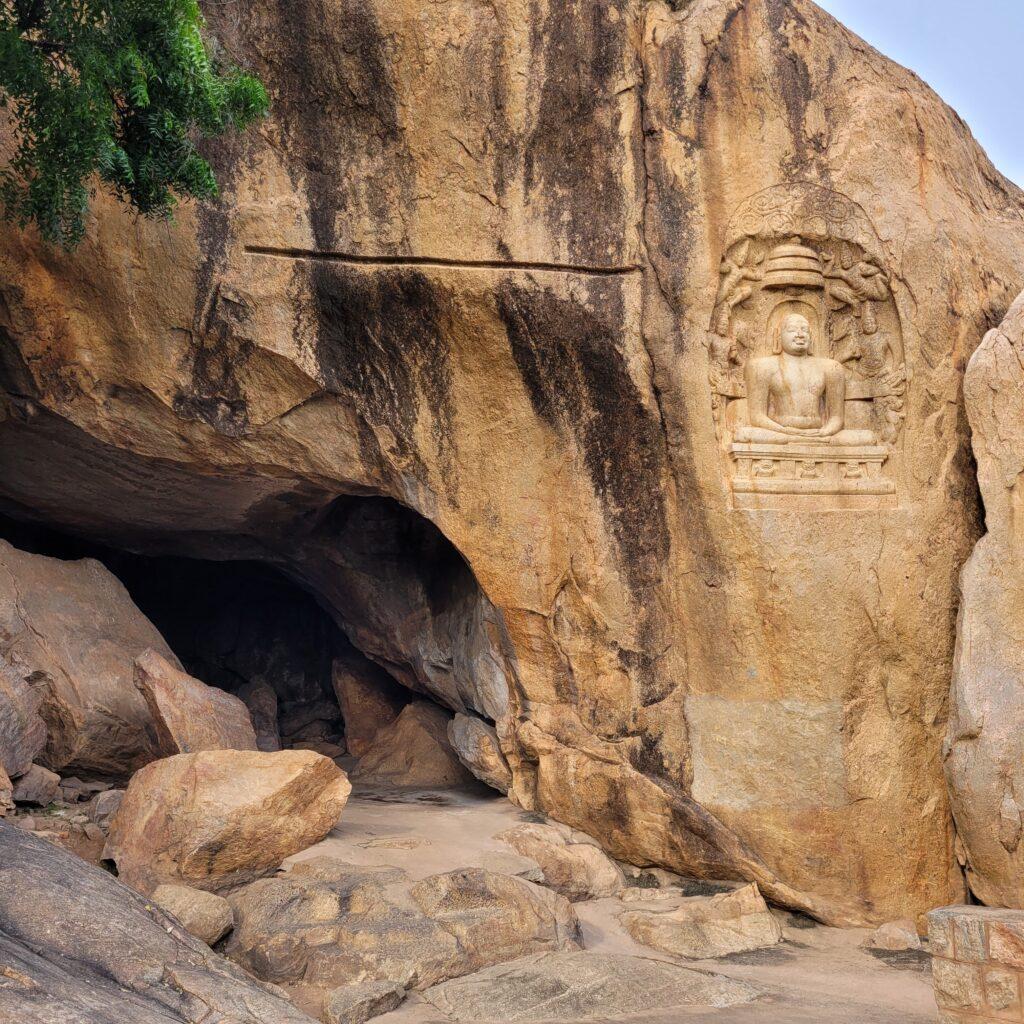

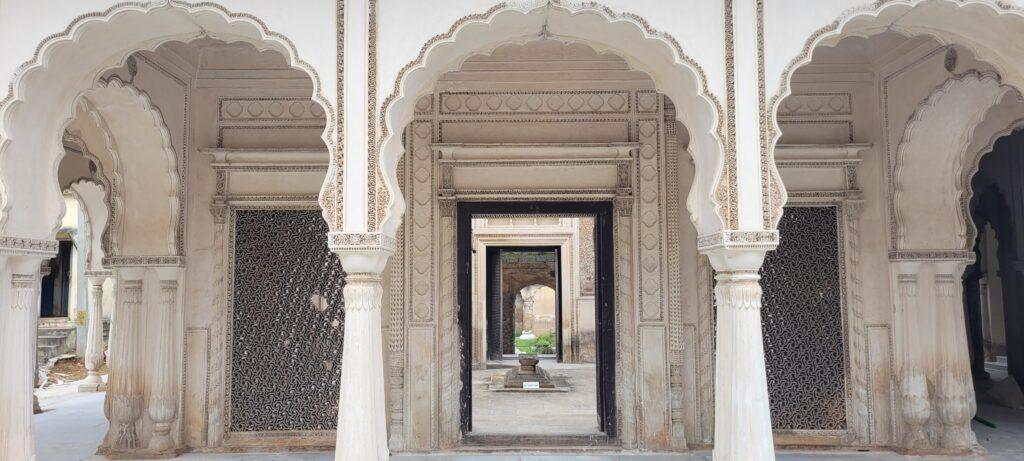

– Les tombes Paigahs

Ce site est peut-être la plus absolue des beautés d’Hyderabad. Il justifie certainement de venir à Hyderabad. D’abord, parce que le trouver s’apparente à un véritable jeu de piste. Cela donne ce qu’il faut de frisson à l’aventurier qui est en chacun de nous. Surtout parce que la finesse architecturale y est merveilleuse. Il ne reste qu’à attendre que la Fondation Aga Kahn (encore une fois) ne fasse jouer sa magie restauratrice pour que ce lieu exceptionnel retrouve sa magie.