Ce « Hampi pratique » est le premier d’une petite série de 3 articles pour profiter au mieux de votre séjour. Alors avant de partir, comptez au moins 3 jours sur place auxquels vous rajouterez les trajets Allers-retours, assez longs et fastidieux.

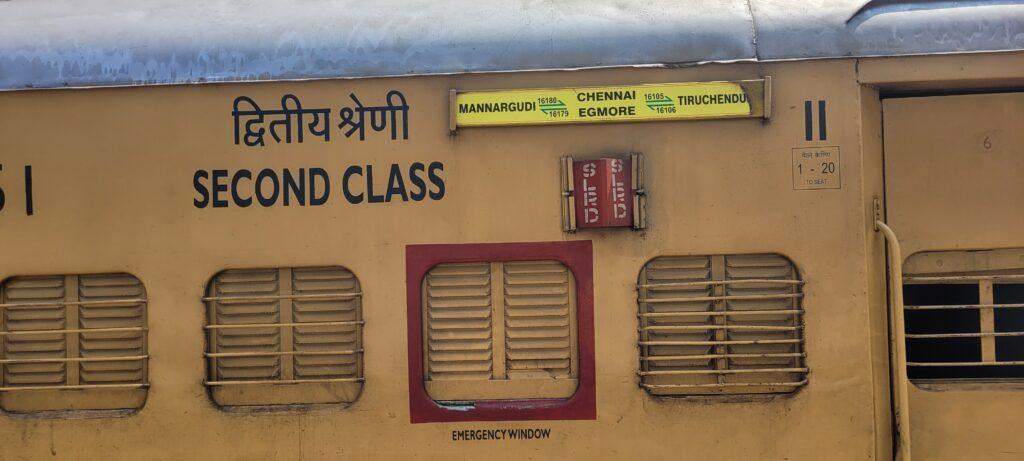

Plusieurs options pour gagner Hampi = le train de nuit jusqu’à Hospet, la route ou l’avion jusqu’à Ballari et 2h de route ou Hubli et 3h de route. La haute saison s’étend de novembre à Mars.

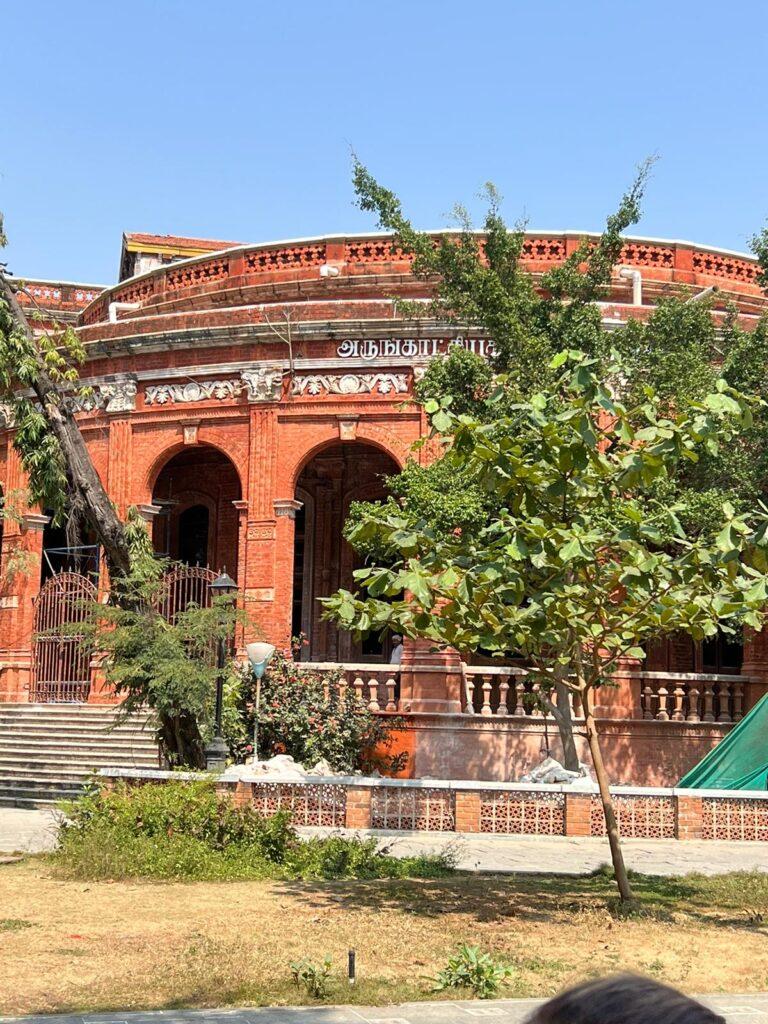

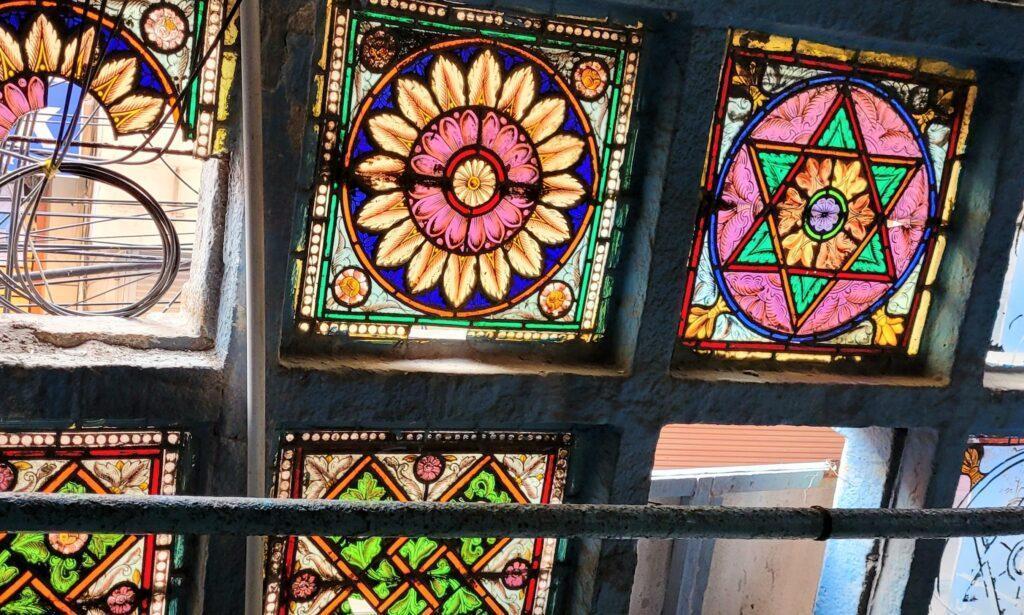

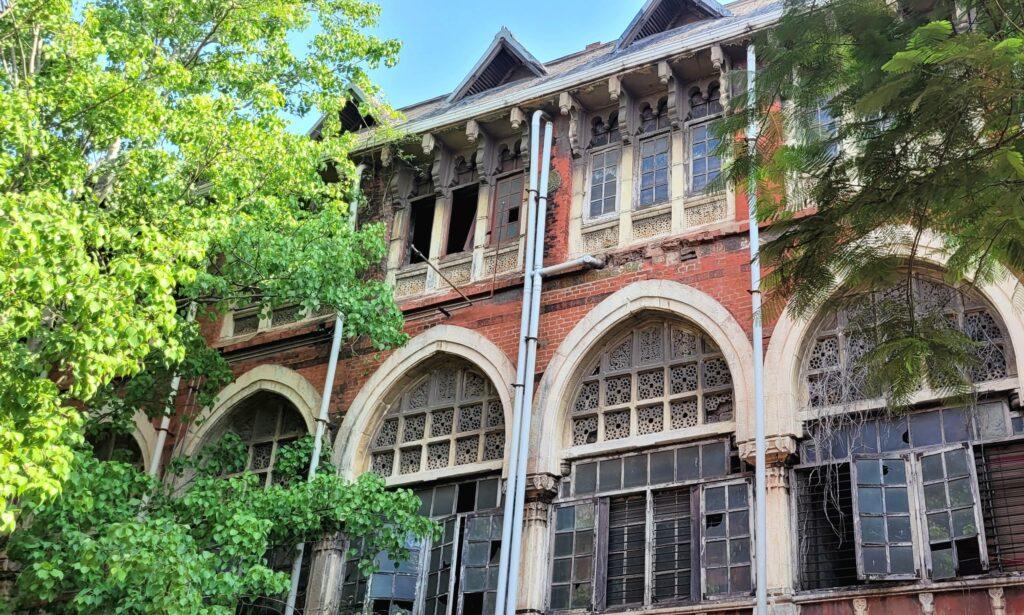

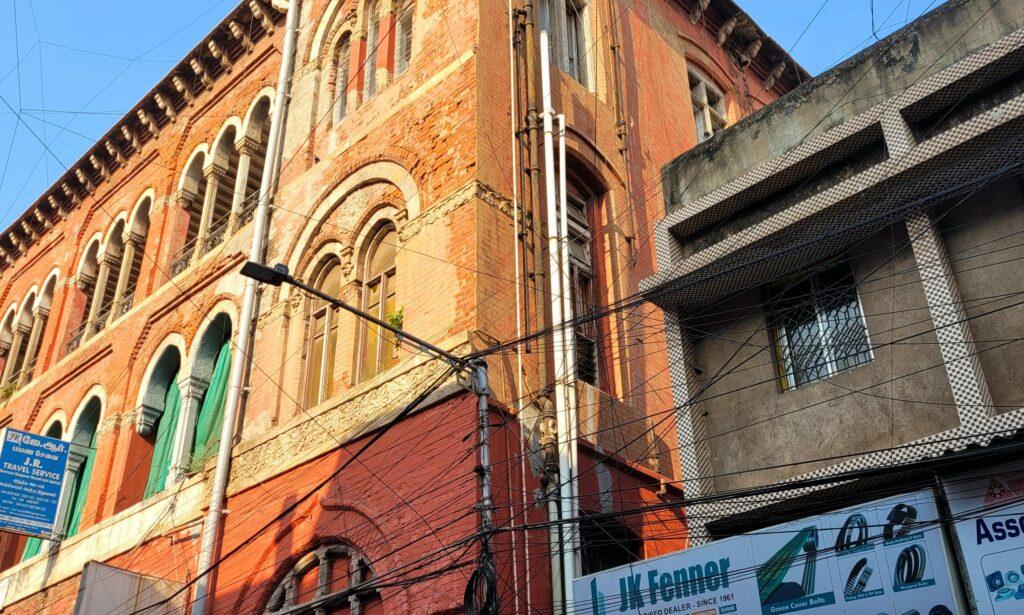

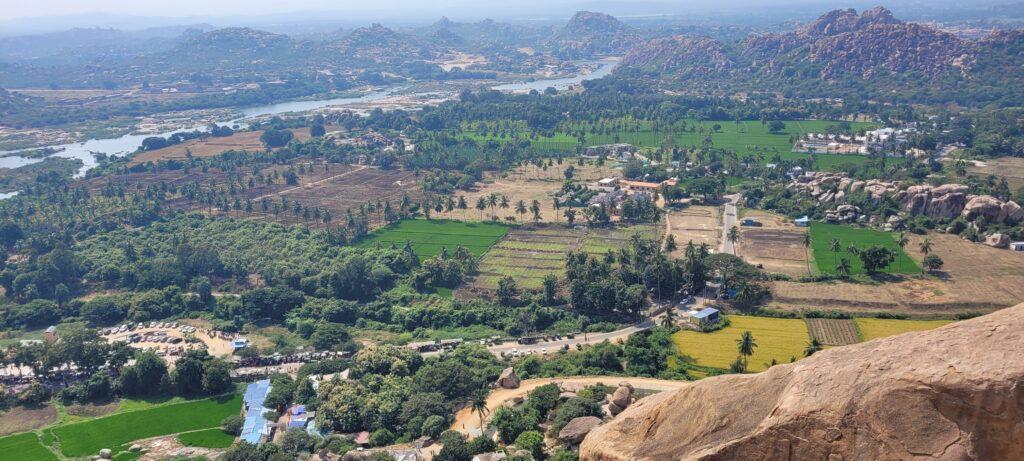

Dans ce premier article sur Hampi, je vous donne quelques conseils pratiques, pour optimiser votre séjour. Hampi est en effet l’un des sites archéologiques les plus importants d’Inde, non par son ancienneté mais par sa taille. Contemporain de notre Renaissance ou des sites Mayas tardifs ou Aztèques, il impressionne essentiellement parce qu’i s’agit d’une ville entière. Enorme, détruite et abandonnée lors de la conquête musulmane et redécouverte seulement au 19e, fouillée puis préservée grâce à la protection de l’Unesco.

Se déplacer à Hampi de manière pratique

Le site, énorme, s’étend sur plus de 25 km. Il comprend 1500 monuments essentiellement hindous et de style dravidien. Il est possible de louer une bicyclette près de l’office du tourisme et au temple Virupaksha. En revanche, attendez-vous à porter votre vélo la moitié du temps sur les rochers, le sable ou les zones interdites aux véhicules.

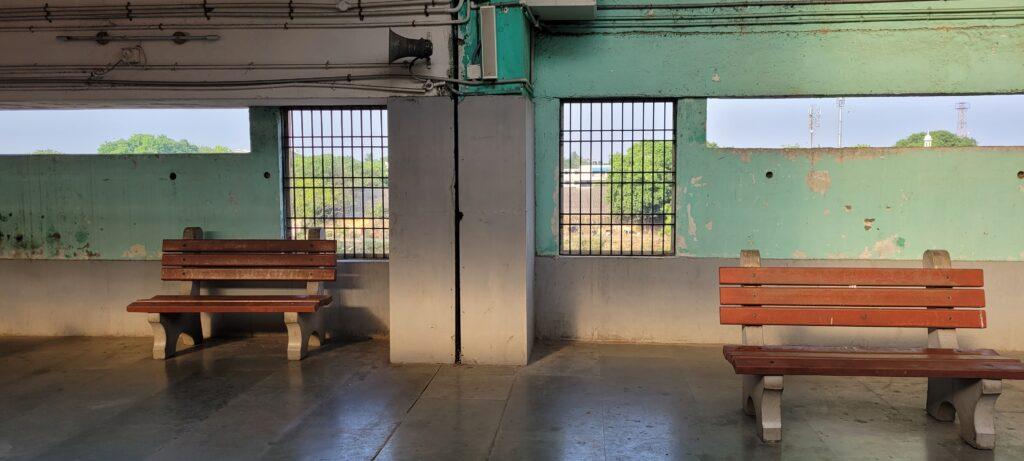

En fait, le tuk-tuk, le taxi ou les pieds sont plus simples. Certains louent un taxi à la journée. Mais on peut aussi prendre le bus depuis Hospet puis marcher et utiliser des tuks-tuks sur les longs trajets. Dans ce cas il suffit de se rendre au terminal de bus de Hospet. Les bus pour Hampi sont indiqués en Anglais (quai 12) et le trajet coute entre 15 et 20rp. En revanche le bus peut être bondé et part à des heures erratiques. Néanmoins, l’expérience est haute en couleurs.

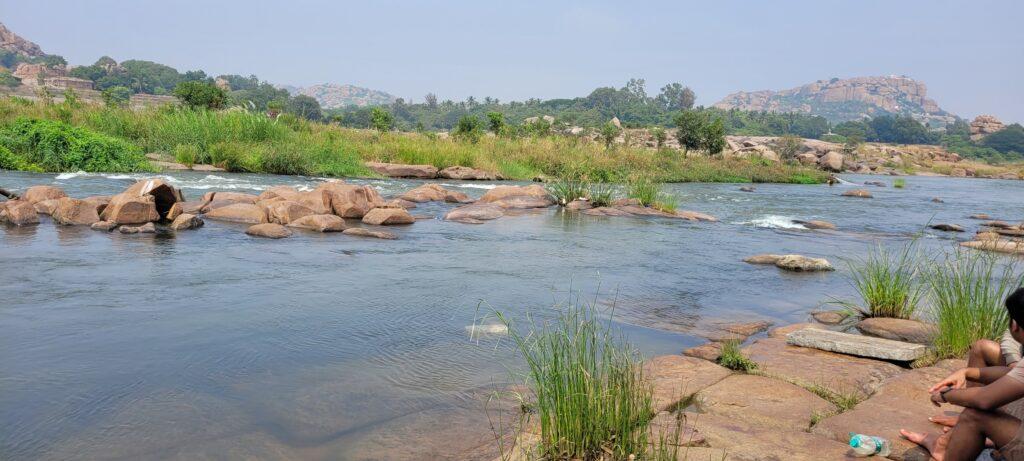

Traverser la rivière

Concernant Hampi, autre conseil pratique. La rive gauche offre pas mal de logements, certains assez corrects. Cependant, il vaut mieux être véhiculé sans quoi vous risquez de passer des heures fastidieuses à essayer de traverser la rivière. En effet, le seul pont oblige à de vrais détours. Deux passages de ferry existent. Attention dans la série ferry, mieux vaut vous attendre à une traversée de type boat-people sans horaires réels. Le tarif de traversée est de 20rp/ pers mais vous risquez de vous faire extorquer beaucoup plus. Je vous mets donc la photo du panneau qui annonce les 20 rp. Le premier point de passage se trouve à proximité temple Vittala, le 2nd derrière le temple Virupaksha. La traversée est courte mais folklorique.

Les sites payants à Hampi, conseil pratique

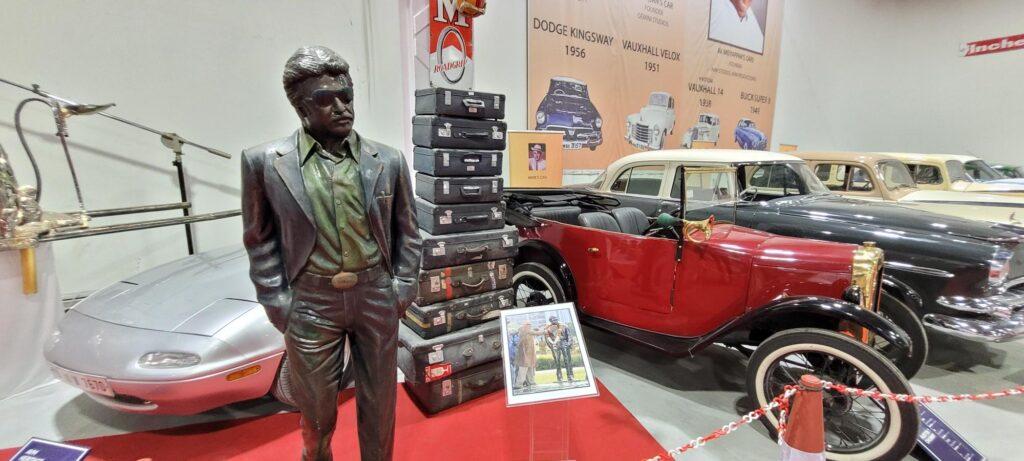

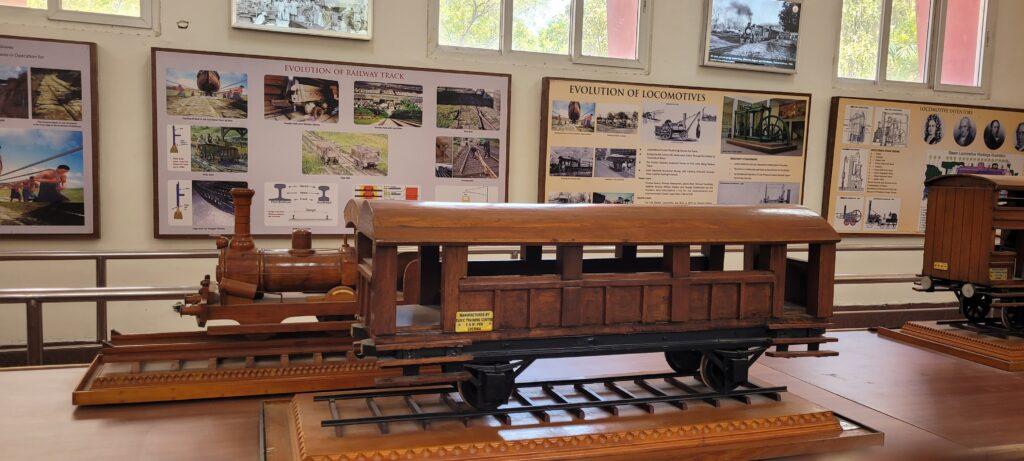

Hampi, ville fortifiée fondée peut être au IIIe siècle, plus vraisemblablement aux VIème ou VIIIème siècles. Construite sur des rochers de granit rose autour de la rivière Anegundi, elle a connu son apogée entre les XIV et XVIème siècles. Puis elle fut envahie et détruite en 1565 par les sultanats du Deccan. C’était une ville prospère et puissante que les chroniqueurs perses ou portugais de l’époque considéraient comme la seconde plus grande du monde après Pékin. Les ruines ont été redécouvertes en 1800. Les fouilles continuent dans ce site déclaré sur la liste de l’Unesco en 1986 et considéré comme la capitale de l’empire Vijayanagara. Seuls les monuments principaux (temple Vittala, étables des éléphants et enclos Zenanal) et le musée sont payants (600rp pour les étrangers). Ils ouvrent de 8.30 à 5pm. Le ticket pour les 3 sites se prend à la journée. Bonne nouvelle on peut l’acheter en ligne pour éviter la queue ! Voici le site sur lequel acheter votre billet, en ligne comptez un petit rabais de 10%.

Se nourrir et se loger à Hampi

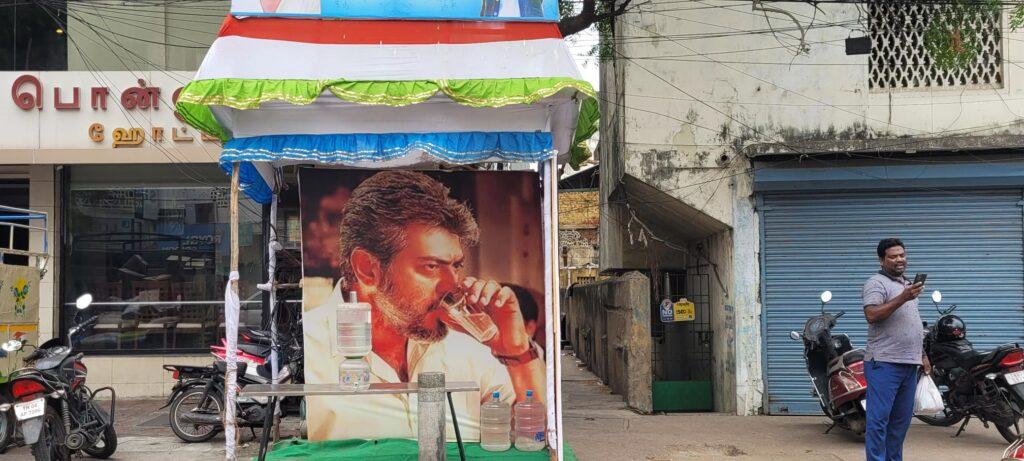

Si une petite faim ou une petite soif vous assaillent, le mieux est de regagner un des grands parkings Vittala ou Virupaksha. Vous y trouverez des petits stands de fruits, boissons, snacks. Mieux encore, le village de Kamalapur offre quelques troquets sommaires. Rien de transcendent, mais de quoi éviter l’évanouissement. En revanche, pour les fins gourmets, Hampi n’est pas la meilleure destination.

Si vous n’êtes pas un routard aguerri, préférez l’un des hôtels de Hospet ou de la rive gauche. En étant conscient des problèmes de transports, ne visez pas trop bas. L’hôtellerie coute cher autour de Hampi. De fait, Il vaut mieux loger à Hospet que dans les Guest House très sommaires autour du site archéologique.

Je vous donne Rendez-Vous la semaine prochaine pour plus de détails de visites.