Mahabalipuram ou Mamallapuram est l’un des grands sites du Tamil Nadu, voire le plus connu. Il est d’ailleurs classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ce fut, entre le Vème et le VIIIème siècle, la grande ville portuaire des Pallavas. Cette dynastie avait établi sa Capitale à Kanchipuram. La ville tire d’ailleurs son nom du Roi Pallava, Narasimha Varnam 1er, surnommé « Mamalla » (le grand guerrier).

Outre le fameux bas-relief de 27m sur 9m, la Descente du Gange, de nombreux temples ont été taillés directement dans les falaises de granit entre les 7eme et 8emes siècles.

Mamallapuram est un site compliqué si on l’aborde sans préparation. Alors, pour mieux le comprendre, voici les 5 zones à ne pas manquer.

On peut acheter un ticket global a la première entrée (notamment aux temples du rivage) qu’il faut composter à chaque guichet.

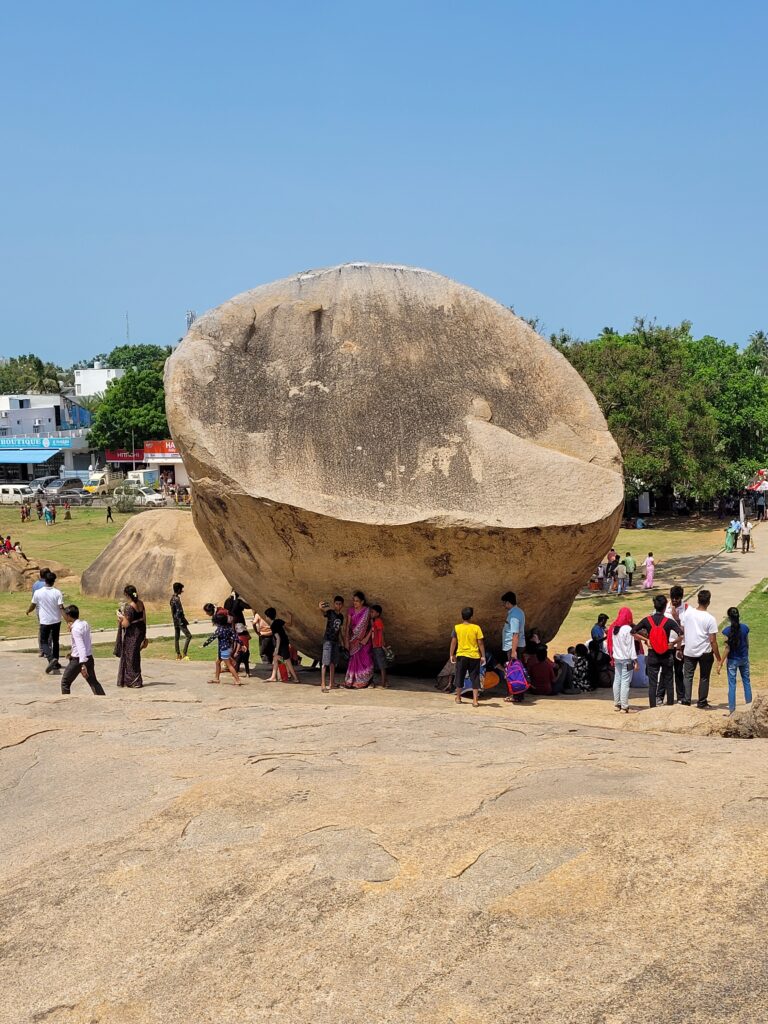

La motte de beurre et autour

On peut commencer, ou finir, par Le butterball ou motte de beurre, rocher qui se tient en équilibre depuis plus de 1200 ans. Cette boule de granit de 6,5m pèse 250t et ne bouge pas. Plusieurs théories farfelues expliquent ce prodige. Certains ont invoqué des extra-terrestres. La légende raconte que le fils de Krishna aurait volé du beurre, l’aurait envoyé dans le ciel puis fait tomber sur terre.

Cependant, une explication plus scientifique considère que La friction entre la base et le rocher le maintient en place. De plus, c’est la seule roche non sculptée par les Pallavas.

En contrebas, des reliefs ornent des roches monolithes. Puis, en remontant derrière le temple de Ganesh, deux temples en hauteur dédiés à Shiva.

Une fois monté vers la Grotte de Trimurthi, on voit des sculptures de Brahma, Vishnu et Mahaeschwara. De là, On rejoint le phare, qui offre une belle vue sur la plage.

L’impressionnant relief de Mahabalipuram, la pénitence d’Arjuna

En sortant côté motte de beurre et en longeant sur la droite, on accède au Krishna mandapa. Il s’agit d un pronaos excavé avec des sculptures impressionnantes. Des reliefs illustrent la traite de la vache sacrée et Krishna élevant la fille de Govarghana.

Juste avant d’y accéder, se déroule l’exceptionnel relief de 27x10m, taillé dans un énorme roc de granit. Ce chef d’œuvre de l’Art Antique indien date du VIIème siècle. Les spécialistes le considèrent comme le plus grand relief du monde. Selon l’interprétation, on l’appelle Pénitance d’Arjuna ou descente du Gange. Ce bas-relief représente une multitude de scènes de la mythologie hindoue ainsi que des scènes de la vie quotidienne.

Au centre de l’œuvre, des naga (serpents mythiques capables de prendre une forme humaine) s’insinuent dans une crevasse, dans laquelle coulait autrefois de l’eau. Elle symbolise le fleuve sacré, le Gange. Ce relief illustrerait en fait un passage du Mahâbharatha.

Sur la gauche, on repère aisément un homme qui se mortifie, debout sur une jambe, les deux bras en l’air. Et là, deux interprétations s’opposent :

- Pour les uns, il s’agirait d’Arjuna, le héros de la fameuse épopée du Mahâbhârata. Celui-ci ferait pénitence afin d’obtenir du Dieu Shiva (debout à sa droite) le Pasupatha Astra, l’arme la plus puissante de Shiva. Elle permet de tuer les Dieux. Dans l’épopée, Arjuna la désire pour vaincre ses cousins les Kauraves.

- D’autres défendent l’idée que l’homme faisant pénitence, serait le Sage Bhagîratha. Celui-ci souhaite obtenir du Dieu Shiva, qu’Il fasse couler l’eau du Gange sur la Terre.

Les 5 Rathas

Plus loin, en continuant la route jusqu’au bout de Mahabalipuram, on atteint un autre enclos avec Les 5 rathas, référence aux 5 frères pandavas ou 5 panchas (5 en sanskrit). Il s’agit d’un ensemble de petits temples creusés directement dans la roche, du haut vers le bas. Le Roi Pallava Narsimha Varman I (630-668 après J.-C.), a construit ces édifices monolithiques aux VIIème et VIIIème siècles. Plus exactement il les a fait excaver.

Les Cinq Rathas portent les noms des légendaires Pandavas, les frères qui se battent contre leurs cousins Kauraves dans le Mahâbhâratha: Yudhistara, Arjuna, Bheema (grand chariot rectangulaire), Nakula & Sahadeva et de leur épouse commune Draupadi (à l’entrée). Ces édifices incomplets n’ont pas été consacrés. En revanche, ils ont été creusés comme des modèles, et n’étaient pas utilisés pour le culte.

Les statues d’un éléphant (le véhicule d’Indra), du lion (le véhicule de Durga) et du taureau Nandi (le véhicule de Shiva) jouxtent les rathas.

Le clou de Mahabalipuram, les temples du rivage

De l’autre côté de la route et près de la plage, se dressent Les temples du rivage. Ce sont 2 fantastiques temples pyramidaux dédies à Vishnou et Shiva. Une magnifique allée de taureaux Nandi (monture de Shiva) y mène.

Ce sont les plus anciens temples construits du Tamil Nadu. Ils s’opposent en cela aux temples précédents taillés directement dans la roche ou creusés.

La construction de ceux-ci daterait de 700-728 ap JC, à l’époque où Mahabalipuram était une importante ville portuaire, sous le règne des Pallavas. Ce processus témoigne de la cohabitation des deux courants principaux de l’hindouisme.

Deux sanctuaires sont dédiés au Seigneur Shiva. Le plus grand se dresse a 18m avec son lingam symbole de Shiva et haut relief de Somaskanda (le trio Shiva, son épouse Parvati et leur fils, Skanda). Le second est consacré est consacré à Vishnu, représenté dans sa posture couchée, sur le serpent Sesha. Le troisième est arrasé. Le dernier grand tsunami a mis a jour les vestiges d’autres temples aujourd’hui recouverts par la mer et le sable.

Les sculptures qui ornent les tours sont nombreuses et délicates. Un lion se dresse au milieu de l’ensemble, Vahana, monture de la déesse Durga.

Les deux temples encore debout, très bien conservés sont certainement le lieu le plus célèbre du Tamil Nadu. L’affluence des Week-ends et jours fériés peut donc dérouter.