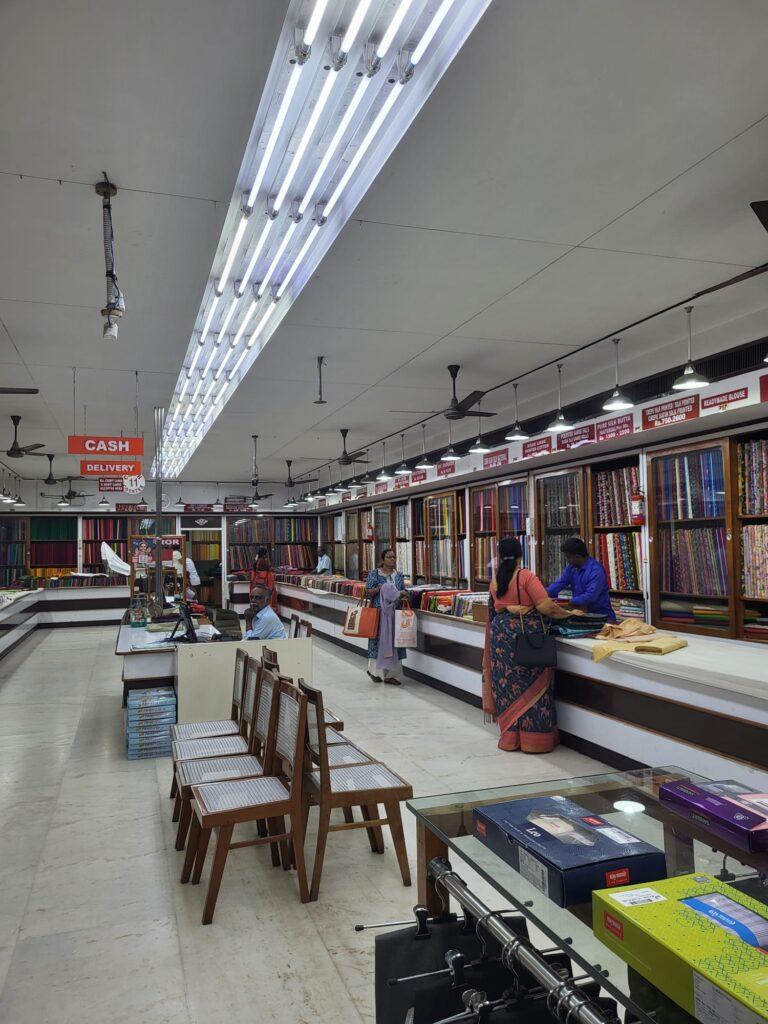

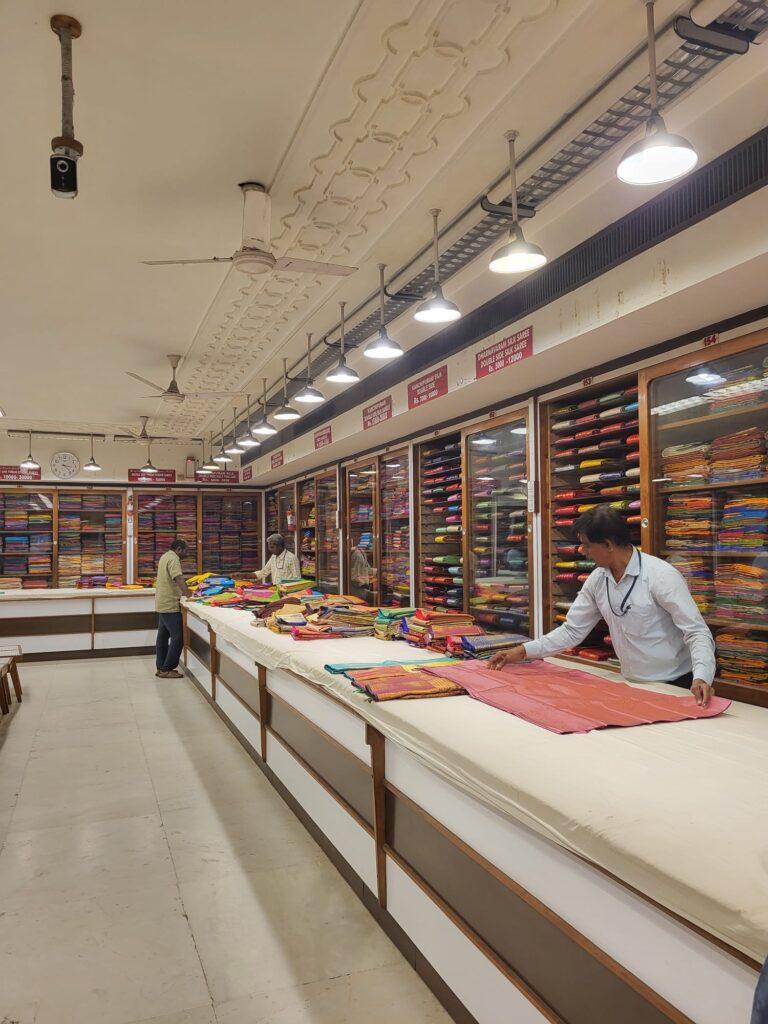

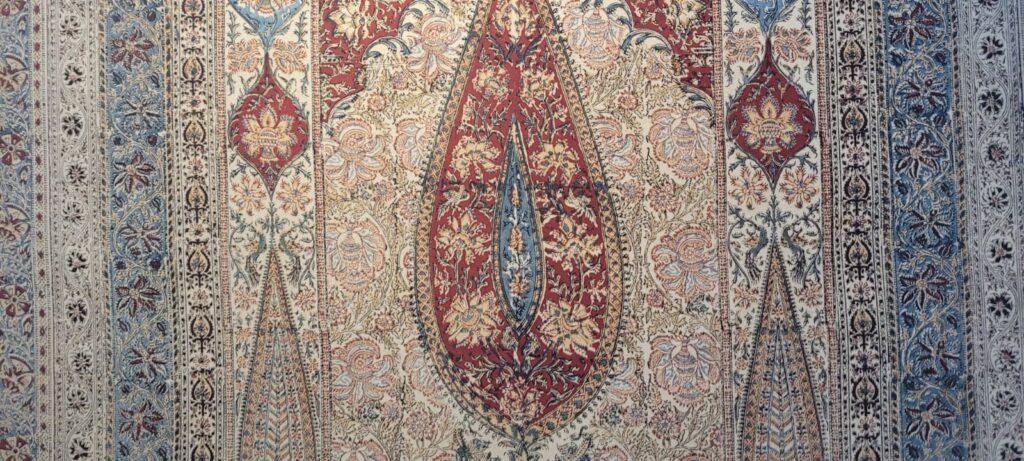

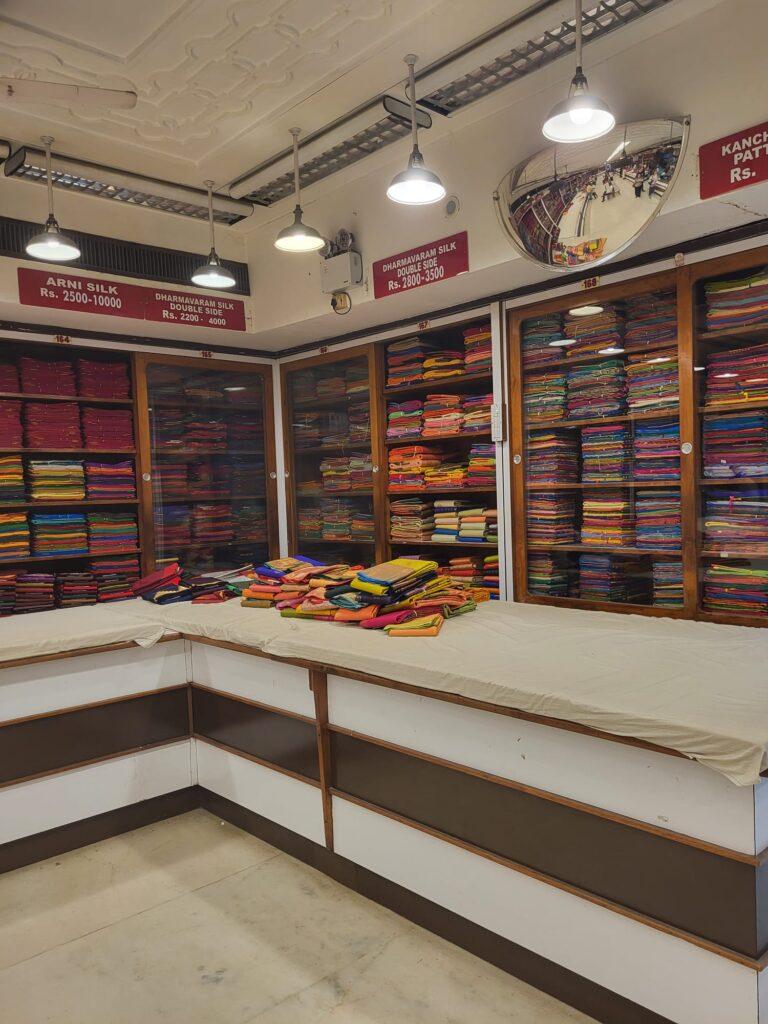

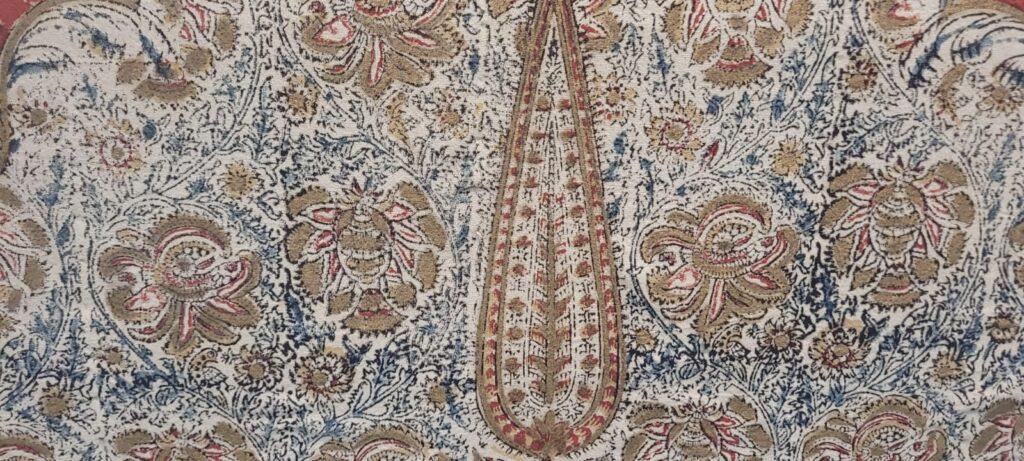

Le nom de T.Nagar évoque aujourd’hui les lumières et bazars de la société de consommation. Magasins de tissus et bijoutiers s’y succèdent sans interruption. Ce quartier considéré comme la Mecque du sari recèle néanmoins de véritables trésors d’architecture résidentielle.

T.Nagar, un quartier crée dans les années 1920

T Nagar a été crée dans les années 1920 en réponse à la croissance démographique. Exode rural et baisse de la mortalité expliquent l’accroissement de la population à Chennai à cette époque. Le petit village de Mambalam extérieur à la ville britannique a alors été annexé et urbanisé.

C’est aujourd’hui un des quartiers les plus prospères de Chennai au niveau commercial et immobilier. Cette explosion économique se fait malheureusement souvent au détriment du patrimoine architectural. Les maisons art Déco du quartier présentent en effet un mélange unique d’ingrédients locaux et d’influences étrangères.

Au début du XXème siècle, cet endroit vierge correspondait à un réservoir. Pour répondre au besoin de logements on y a construit des maisons surélevées pour se prémunir contre l’humidité. Leurs remplacements construits à la va vite à des fins spéculatives n’ont souvent pas tenu compte du terrain. D’où des inondations terribles en période de pluies.

Il s’agit de l’une des rares zones de Chennai à avoir fait l’objet d’une planification. Chaque quartier s’est loti autour d’un parc et de rues avec la volonté de conserver des espaces verts. Cette volonté inédite d’urbanisme s’est accompagnée d’idées nouvelles pour l’époque. Les plans initiaux incluaient des espaces verts, de la lumière, des routes et un système d’adduction d’eau.

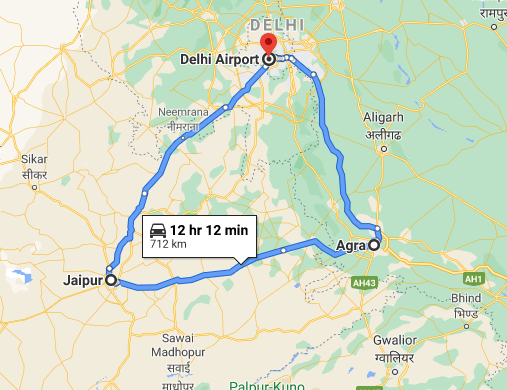

Le drainage du lac (8km x1km) a ainsi commencé en 1923 dans cette zone aérée pas trop éloignée de la gare de Mambalam. On lui a conféré le nom du chef de parti T.Nagar ou Theagaraya Nagar.

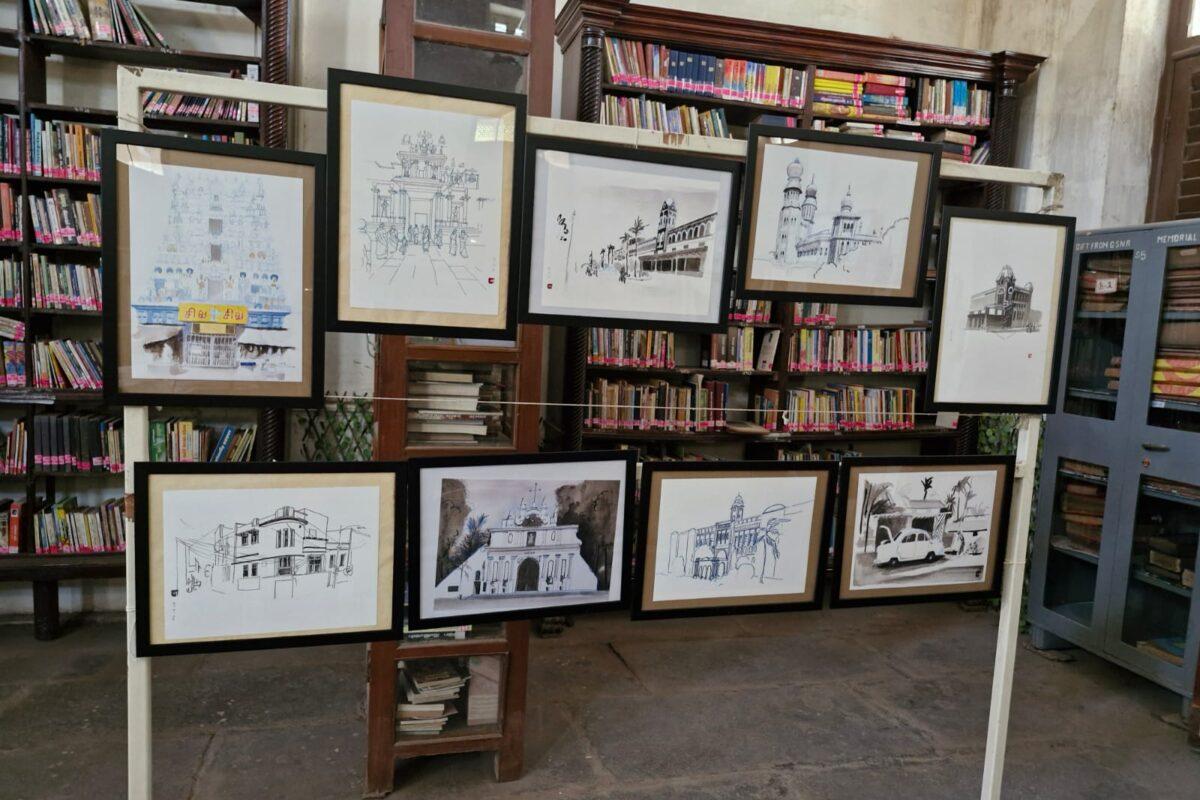

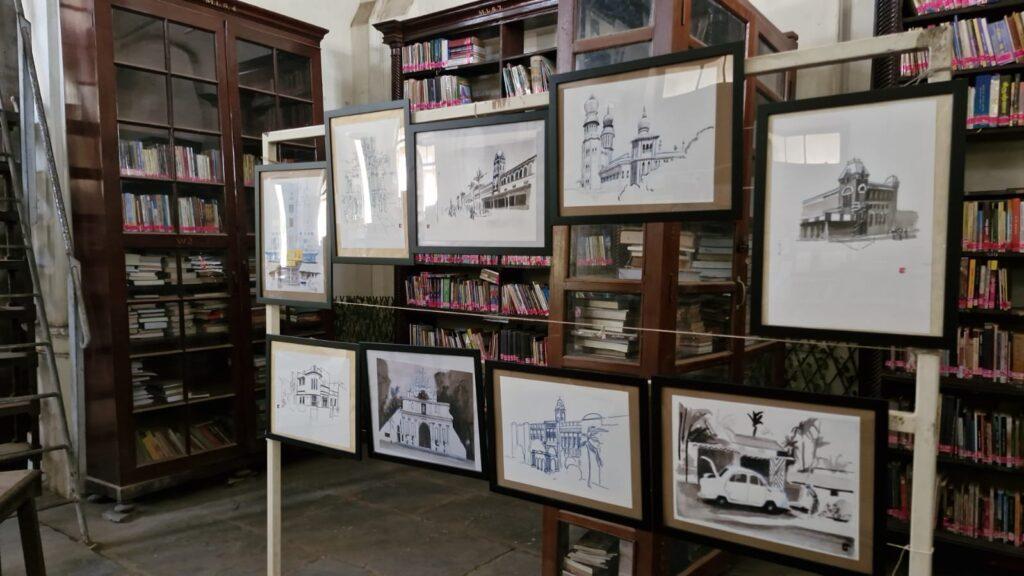

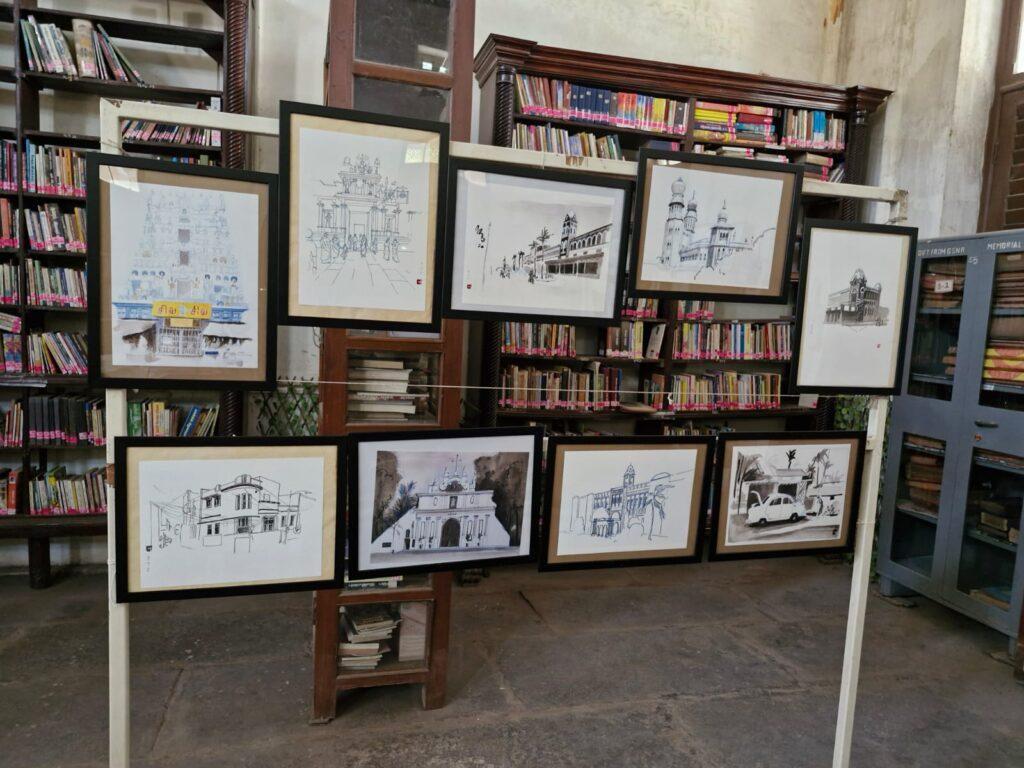

L’art Déco à T.Nagar

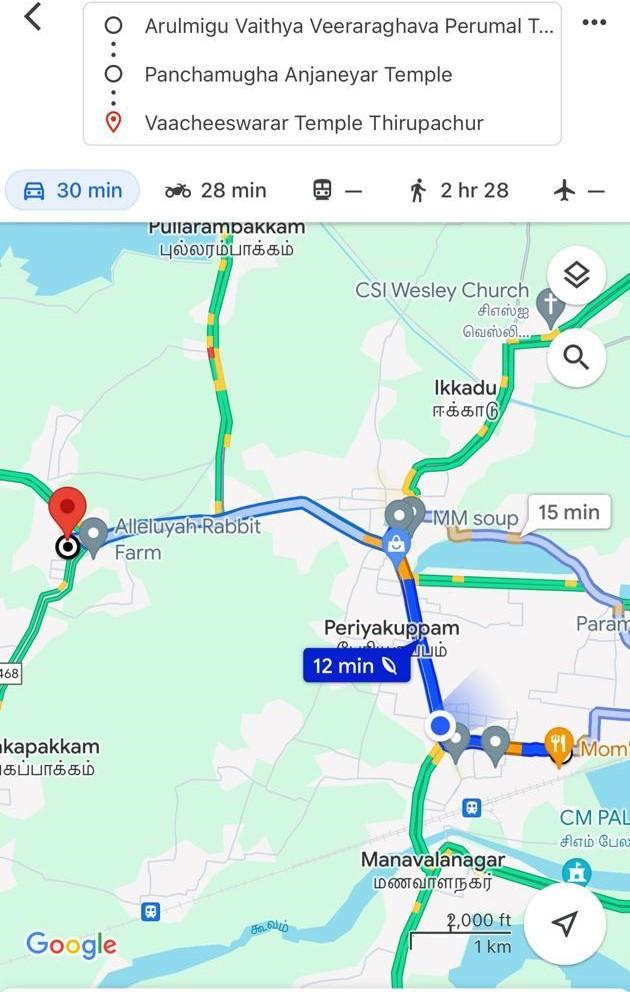

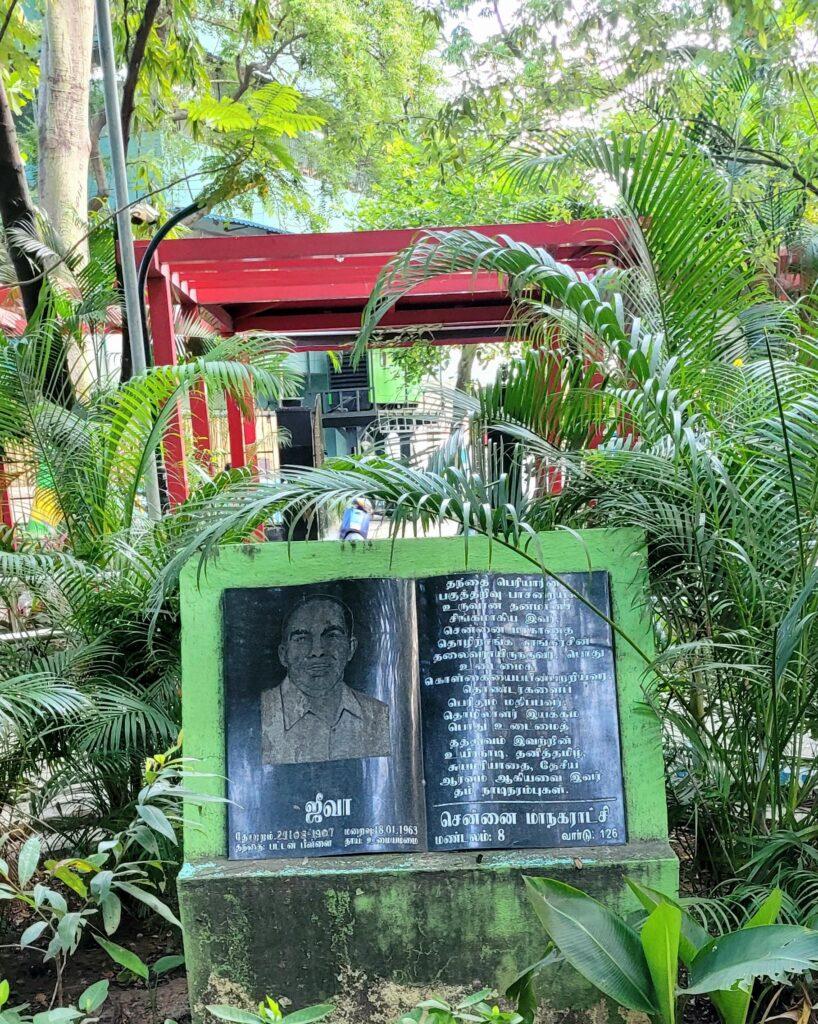

Pour découvrir le beau patrimoine art Deco, on peut partir de Pondy Bazar. Cette grande avenue, dessinée, parait-il, sur le modèle des Champs Elysées tient son originalité à la présence de grands trottoirs bordés d’arbres. De part et d’autres de l’avenue, se succèdent les boutiques de vêtements. Avant le parc au bout de la rue avec son arc de triomphe, petite réplique de Paris, on prend une des rues de droite. On va alors gagner le parc Jeeva Vanandam ou JV park du nom d’un chef communiste respecté. Tout autour de ce jardin, des rues ont conservé un héritage art Deco malheureusement en péril.

Dans ce quartier, on trouve encore nombre de bungalows. Ces maisons prennent modèle sur les demeures coloniales construites par les militaires anglais au Bengale. Elles s’inspirent des pavillons à loggia. Malgré le traditionalisme des structures, elles affichent un modernisme des formes, des motifs et des méthodes constructives (béton, éléments préfabriqués, acier). Dans la distribution des espaces, elles reflètent aussi une aspiration au modernisme.

Ce quartier nouveau ne compte pas de temples, fait rare à Chennai. En revanche, les maisons s’étendent sur de vastes parcelles. Elles ont souvent été agrandies pour répondre à la croissance des familles y résidant.

Dans la rue Lakshmanan, on passe devant la maison Savrithi. Cette famille de Mylapore commercialisait le lait. Elle déménagea durant la première guerre mondiale et revint s’installer ici dans des volumes en expansion pour satisfaire les besoins croissants de la famille. La nouveauté de la maison résidait dans les salles d’eau, rejetées à l arrière mais aussi le bureau avec 2 entrées, une intérieure, une extérieure, la véranda, une cuisine et une salle à manger. Les lignes de paquebot se voulaient résolument modernes. La maison affectait une élégance nouvelle avec une décoration simple aux lignes pures et géométriques et aux bandeaux de couleurs. L’arrondi de la véranda n’est pas sans rappeler la Dare House à Parry’s corner. Tout comme la verticalité. D’autres maisons art Deco l’entouraient . Beaucoup ont malheureusement disparu.

Un patrimoine en perdition

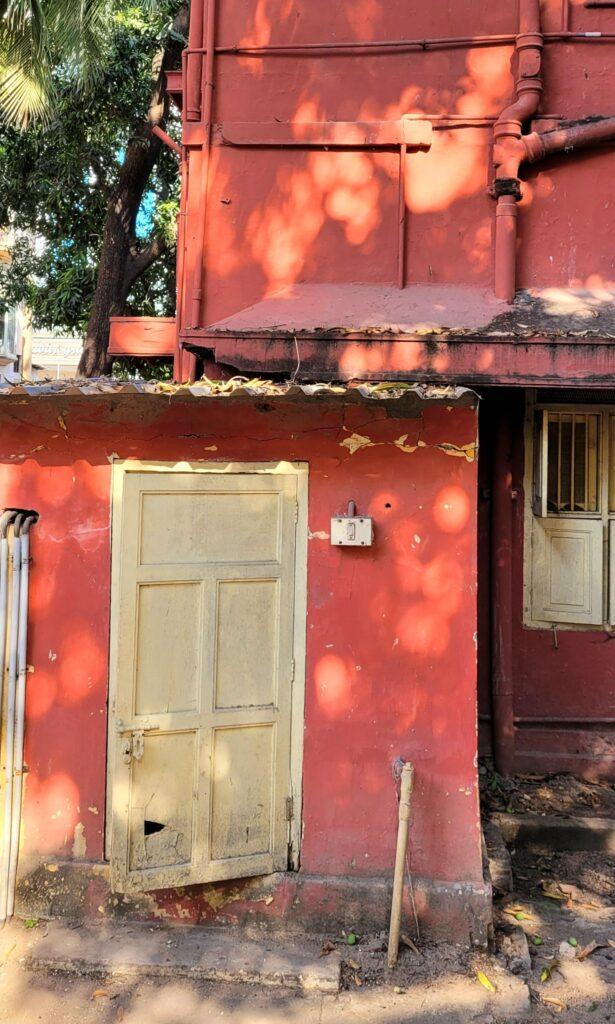

Souvent ne subsistent qu’une plaque, un parapet, la verticalité accentuée d’un escalier , des fenêtres bandeaux, mur bas de limite de la propriété. Ce n’est que plus tard qu’apparurent les grilles ouvragées. La maintenance de ces maisons est souvent trop onéreuse pour des propriétaires de plus en plus âgés et dont les enfants ont fait leur vie à l’étranger. Nombre de ces constructions tombent en ruine ou entre les mains de spéculateurs peu soucieux de patrimoine ou peu scrupuleux.

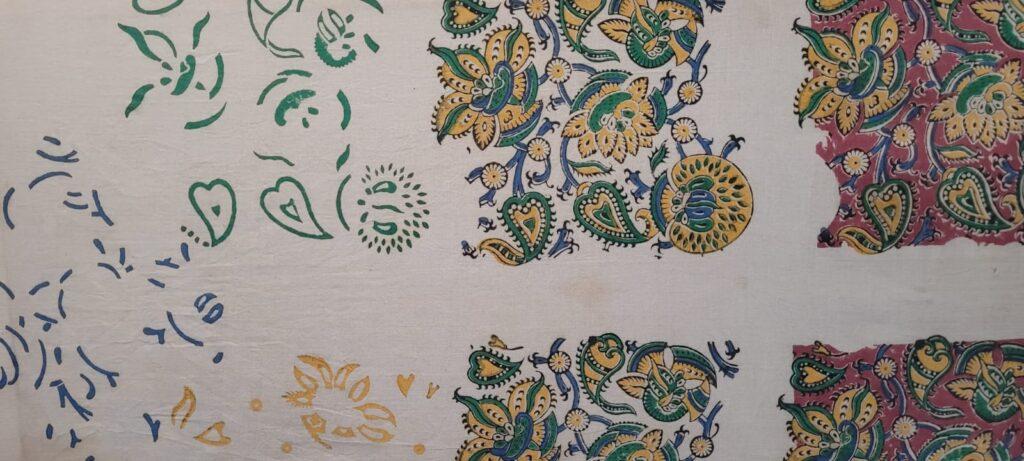

Plus loin, et plus tardivement, des maisons plus petites empruntent le même type de vocabulaire architectural mais préfabriqué. Dans ce cas, on assiste dans les années 1940/60 parfois à des mélanges étonnants. Les porte à faux voisinent avec des colonnes ou des guirlandes de rinceaux. Les balcons s’agrémentent de grilles ouvragées ou de jalis de pierre. Ceux-ci vont devenir la marque de fabrique de l’indo Deco, variation locale et plus tardive de l’art Deco . Ce mélange de genres fait la part belle aux influences américaines et hindoues. Car avec le développement des idées indépendantistes, les propriétaires voulurent exprimer l’amour de leur nation sur leurs façades.

Relativement proche du centre de la ville, T.Nagar s’affirma rapidement comme un quartier bourgeois habité par des gens originaires du Telangana d’où le surnom de Telougou Nagar. Les noms des rues rappellent en fait ceux des chefs politiques, personnages et fonctionnaires importants, de tous ceux qui ont compté dans le quartier.