C’est bientôt Noël.

Aujourd’hui que serait la saison festive sans les « Christmas parties » ? de même les illuminations nous paraissent indissociables de cette période. Pourtant elles n’apparurent qu’après la deuxième guerre mondiale autour de Oxford Street. Si Selfridges décora les premières vitrines de Noel en 1909, il fallut attendre 1953 pour que la tradition prenne dans le West End. Les rues les plus illuminées se trouvent désormais autour d’oxford Street, Picadilly, Regent Street, Covent Garden, Carnaby.

Les célébrations contemporaine d’une fête chrétienne doivent néanmoins beaucoup à la période victorienne.

1/ Avant Victoria, Noël est une fête peu célébrée

- La fête chrétienne reprend des traditions païennes de la fête du solstice d’hiver. Elle s’appuie notamment sur des traditions celtiques parmi lesquelles le gui, plante symbolique de paix et quasi sacrée, cueillie par les druides. Le gui faisait de la maison un asile ou il était interdit de se battre

- Elle recourt également au répertoire chrétien. St Nicolas, martyr d’Asie Mineure, saint patron des enfants, des pauvres. Religieuse également, L’abréviation devenue si populaire avec la publicité Xmas repose sur l’utilisation paléochrétienne du Chrisme pour symboliser le Christ (lettre Xie grecque)

- Quelques traditions culinaires apparaissent à l’époque Tudor (Moyen Age tardif) : les mince-pies, petites tourtes à la viande évoquent la mangeoire dans laquelle dormit l’enfant Jésus à sa naissance. Traditionnellement il convenait de manger 1 mince pie chacun des 12 jours séparant Noël de l’Epiphanie « Twelfth Night ». Les mince-pies se consomment toujours, accompagnés de vin chaud. Mais une garniture sucrée à base de fruits confits a remplacé la viande. Les petits pâtés de Pézenas rapportés par un cuisinier anglais doivent avoir un goût assez proche des mince-pies originels.

La même nuit de l’Epiphanie, une tranche de cake accompagnait un verre de punch. Cette tradition existe toujours pour les acteurs au théâtre royal de Drury Lane. Il semble qu’on puisse faire remonter à la même époque le don de boites de nourritures, pour les pauvres.

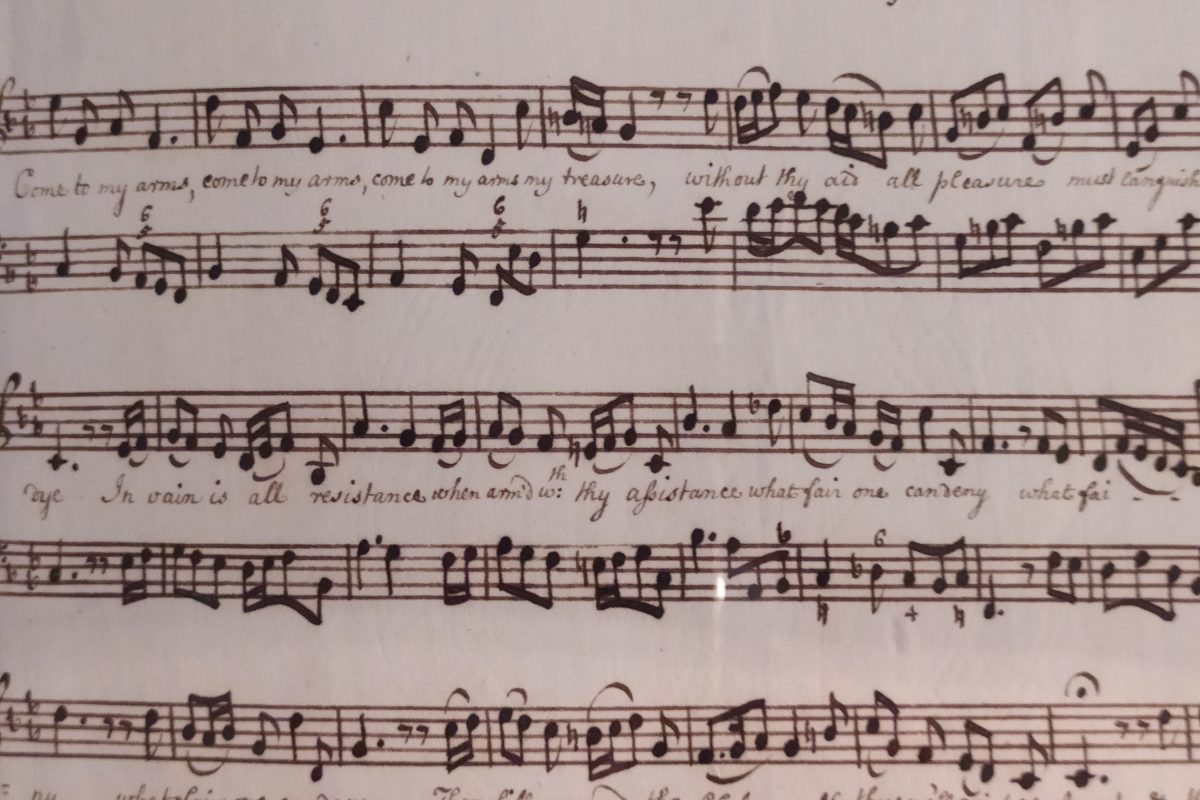

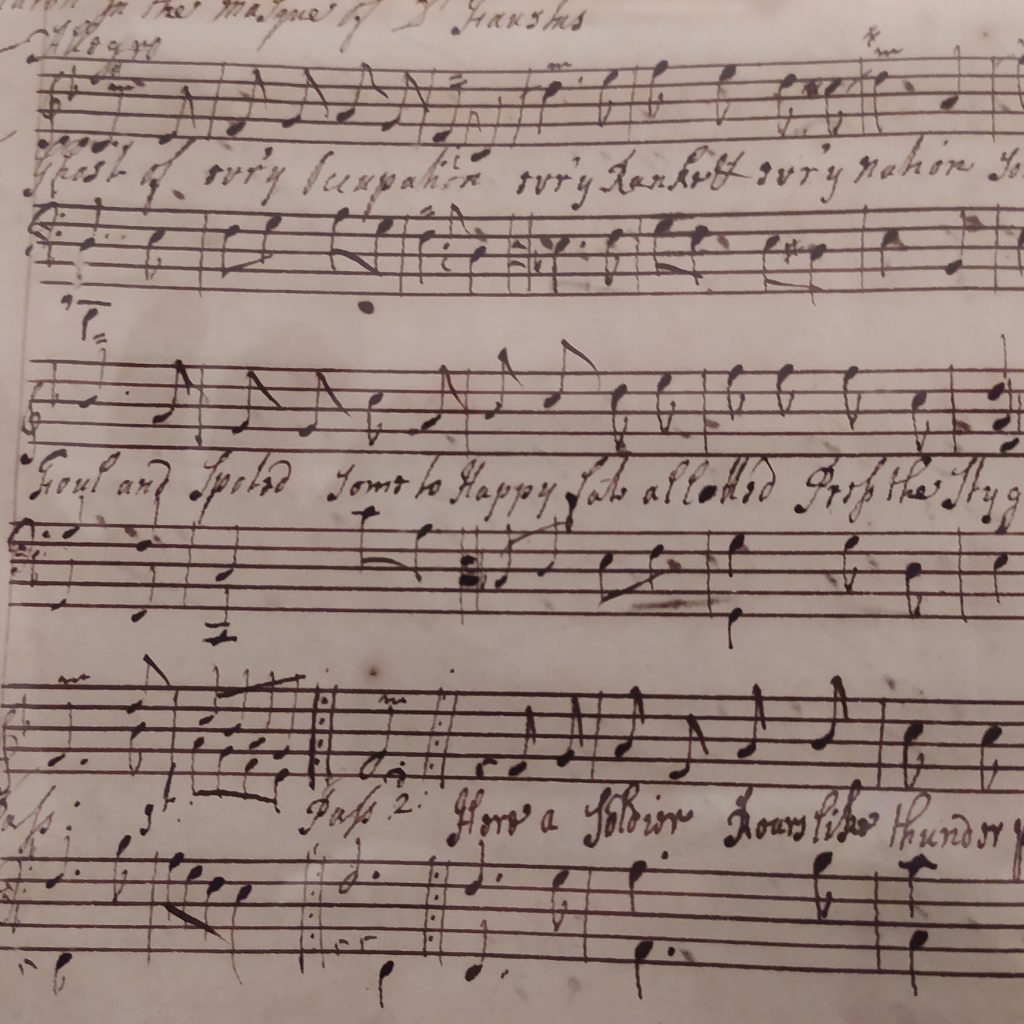

- Les hymnes religieux apparaissent sous forme de carols au 15e. s. même s’ils ont été remaniés aux 18 et 19e . Ces chansons reprennent des chants de marins visant à obtenir une boisson voire des cadeaux. A la même époque, des pièces de théâtre illustrant la légende de St Georges et le dragon recourent à un comique un peu lourd. Les masques, inversions de rôles et de sexe annoncent également les pantomimes à venir. Ces représentations s’enrichiront d’apports de la commedia dell’arte et du répertoire des auteurs classiques.

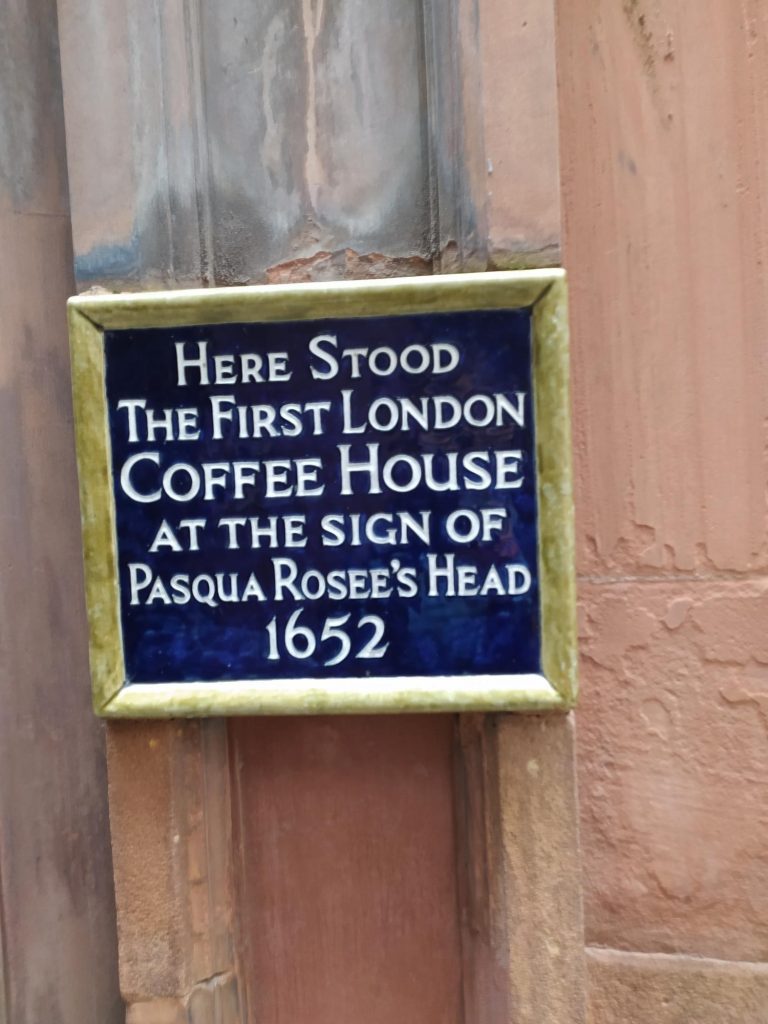

Avec les puritains au 17e presque toutes les célébrations et surtout les libations sont écartées. Au même moment, apparait la figure du Père Noël, un vieil homme sage rappelant les temps heureux antérieurs à Cromwell.

2/ Noël, une invention victorienne ?

La période victorienne a redécouvert de nombreux éléments d’avant le puritanisme pour les transformer en constitutifs de la fête moderne. Cette période a transformé la célébration religieuse antique de partage et de paix en une fête familiale.

- Ce sont d’abord les écrivains de l’époque victorienne qui ont revisité et réhabilité les chants et l’imagerie. Dans Christmas Carol, en 1856, Charles Dickens donne une vision idéalisée de ses mémoires d’enfance plutôt qu’une description des festivités contemporaines. Pourtant, on le considère aujourd’hui comme le père du Noël moderne. https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_chant_de_No%C3%ABl

Ainsi la tradition qu’il établit du Noël Blanc repose sur une période particulièrement froide alors qu’il était enfant. Depuis cette mini glaciation, peu de Noel ont vu la neige à Londres. Son œuvre peignant la misère des enfants a aussi développé la tradition caritative de la période.

A la même époque, Clément C Moore rappelle la légende de st Nicolas dans le célèbre poème – T’was The Night Before Christmas, (la nuit avant noël) à l’origine de l’actuel Saint Nicolas. Et avant que la publicité de coca Cola ne rhabille le personnage. https://www.poetryfoundation.org/poems/43171/a-visit-from-st-nicholas et en français http://touslescontes.com/biblio/conte.php?iDconte=720

- Le siècle de Victoria marque également la naissance de traditions aujourd’hui indissociables de Noël. C’est aussi au 19e que le repas de Noel commence à se codifier.

- En 1843 John Calcott Horsley envoie la première carte de Noël imprimée à Henry Cole directeur du V&A. Celui-ci popularise la poste à 1 penny favorisant les envois de cartes de noël (penny post)

- En 1848, le journal Illustrated Llondon news publie une image du couple royal devant un sapin. Albert a rapporté cette tradition de son pays de naissance, l’Allemagne tout comme l’avait fait la reine Charlotte en 1800. C’est l’image qui va lancer la vogue de l’arbre décoré de douceurs et bougies.

- A la même époque Tom Smith s’inspire des traditions festives parisiennes pour offrir des sucreries dans de petits paquets que l’on fait craquer. La vogue des crakers est née.

- En 1846, les collecteurs d’ordures travaillent pour des entreprises privées. Ils vont peu à peu s’organiser pour recevoir des pourboires pour les fêtes : la tradition des Etrennes est née.

- Dans les années 1870 le terme de Boxing day apparait dans le dictionnaire et les deux jours fériés sont accordés aux domestiques. Malgré différentes explications il semblerait que le mot boxing se réfère à la tradition de remettre des boites aux domestiques pour qu’ils les offrent à leurs familles.

- Les pantomimes se codifient et s’inspirent désormais de contes de fées. Elles incluent peu à peu des numéros chantés et dansés et deviennent une attraction Populaire de fin d’année. https://www.york.ac.uk/news-and-events/features/pantomime/

- Le repas de noël, consommé en début d’après-midi le 25 voit son menu se codifier lui aussi autour de la dinde ou du jambon et de ses garnitures (navets, choux de Bruxelles et carottes) accompagnés de sauce à la canneberge et au pain. Le Royaume-Uni devient dès lors le plus gros consommateur de ces petits choux apparus au 16es dans les Flandres et en Belgique.et facilement récoltable l’hiver. Encore très populaires, leur goût évoque aux britanniques la saveur de Noël. Le dessert se compose de Christmas pudding avec une sauce au Brandy. Que dire encore des « cochons sous la couverture »(saucisses coktail au lard) et autres délices anglais?