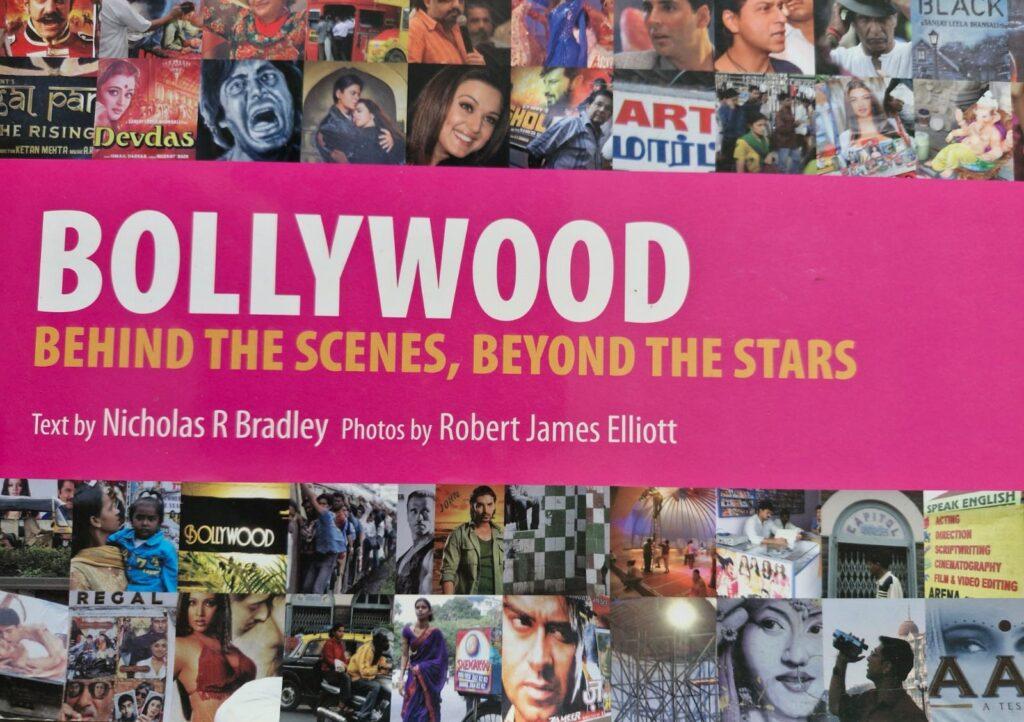

Bollywood désigne le cinéma produit à Mumbai. Le terme date des années 1970. En Occident, la pléthorique production indienne est souvent assimilée à cette seule origine. Or les cinémas du sud tirent de plus en plus leur épingle du jeu. 1/4 de la production annuelle uniquement vient de Bombay, rebaptisé Mumbai en 1995.

Naissance de Bollywood

Néanmoins, le cinéma indien est bien apparu à Mumbai lors de la première projection en 1896 au Watson’s, une salle exclusivement fréquentée par les colons . Cette ville alors aux mains du Shah du Gujarat était passée entre les mains portugaises sous le nom de Bom Bahia en 1534. Puis ceux-ci l’avaient donnée aux Anglais en 1661 lors du mariage de Catherine de Bragance et de Charles II.

Très rapidement la population locale, se prit de passion pour le cinéma. L’industrie naissante fut rapidement contrôlée par la communauté parsie. Celle-ci fit de Bombay la capitale du cinéma dans les années 1920. La production de films s’affirma alors avec le textile comme l’industrie la plus importante de la ville. Bollywood existait déjà, avant Hollywood. Cette industrie toujours florissante a connu quelques étapes.

L’arrivée du parlant et le choix de l’hindoustani

Le parlant arrive dans les années 1930. Avec le son naissent les premiers films avec danses et musique. L’industrie, en se développant, affronte une vraie question, celle de la langue dans une cité polyglotte. Car Mumbai accueille une mosaïque de populations (Sikhs et zoroastriens hindous et musulmans). Bollywood est en effet le seul lieu où la langue des films diffère de celle de la rue mais est globalement compréhensible par tous.

Pour atteindre une plus grande audience, on faisait alors appel à des actrices anglo-indiennes. Leur métissage les sauvait du poids de la censure et de la tradition. Les acteurs, à la base venus du cirque, se virent peu à peu remplacés par des chanteurs puis des danseurs avec l’apparition des techniques de playback. Cette spécialité de Bombay s’imposa autour de 1935. De cette époque datent les filmi, ces chansons utilisées avant la sortie des films pour en assurer la promotion. Les chanteurs devinrent alors des stars. C’est d’ailleurs la période où s’impose le vedettariat avec Dilip Kumar, Ashok Kumar ou Raj Kapoor, premier d’une dynastie encore représentée avec Kareena.

Les soubresauts de l’Indépendance.

La partition correspond à un regroupement des élites cinématographiques musulmanes à Bombay.

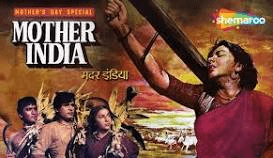

Avec l’indépendance en 1947, la politique des Anglais de diviser pour mieux régner sépare en 2 entités éloignées de 1500km les majorités musulmanes. Se pose la question du Punjab très musulman mais aussi berceau de la foi Sikh. D’énormes mouvements de population entrainent morts, famines et drames. On parle de 10 à 15 Millions de déplacés. L’industrie du cinéma en bengali s’’écroule à Calcutta tout comme celle en Punjabi basée à Lahore. Bombay, promue capitale économique, va bénéficier de la division territoriale en attirant les artistes et s’affirmant comme la plateforme nationale.

Les poètes ourdous se reconvertissent alors en scénaristes ou écrivent les chansons et maintiennent la tradition littéraire. Mais l’austérité de la nouvelle nation ne profita pas au cinéma. Censure et promotion des spectacles classiques indiens tels la danse et la musique allaient à l’encontre du cinéma, cet héritage anglo-saxon et colonial.

L’ère de la télévision et des héros ordinaires.

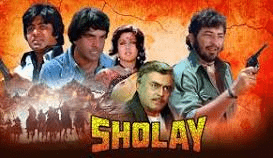

Dans les années 70/80, l’Inde connut une grande crise. Politiquement, la corruption, socialement le contrôle des naissances et le programme de nettoyage des bidonvilles mené par Sanjay Gandhi mais aussi les déplacements eurent des répercussions cinématographiques. Fini les films patriotiques ou les drames familiaux aux héros courageux. Les années 1980 s’ouvrirent sur plus de violence et traitèrent de sujets nouveaux comme la justice, l’insécurité, les problèmes d’emploi. La mode de l’homme ordinaire, devenu héros malgré lui naquit avec le « Western curry » Shalay.

Les années 1970/80 marquent aussi la naissance du cinéma masala . Le héros romantique des années 1950 y devient un travailleur plus énegique dont l’histoire va mélanger revanche, danse, chansons avec une pincée de populisme. Ce nouveau style profita d’un medium nouveau. En effet à la fin des années 1980, la télévision se diffusait. Avec elle une réorganisation de l’industrie cinématographique, faisant du petit écran l’accompagnateur, le promoteur, le diffuseur, du grand écran.

Les années 1990 et l’ouverture

Depuis les années 1990, le cinéma indien, comme l’ensemble du pays s’ouvre de plus en plus vers le reste du monde.

D’abord dans la réalisation puisque les conflits récurrents dans le Kashmir ont obligé les équipes à tourner les scènes de montagne non plus dans l’Himalaya mais en Suisse. Le Lauenensee porte d’ailleurs le nom de Chopra, tant le réalisateur indien y a tourné.

La Suisse devenant trop chère, les réalisateurs et producteurs indiens explorent maintenant les montagnes slovaques et alentours. En montrant d’autres pays, le cinéma indien, s’ouvre à des audiences étrangères. Il touche également sa diaspora. Avec et pour ce public renouvelé, de nouvelles thématiques apparaissent. Des héros plus humains, moins clinquants. La célébration de l’identité culturelle ou des succès économiques remplacent peu à peu le patriotisme ou l’exaltation de la vertu indienne.

Depuis 2000, la mode planétaire de Bollywood.

Depuis 2001 et le succès planétaire de Lagaan, le monde fait des œillades à Bollywood. Ce succès fut le premier à toucher des communautés de la diaspora ou d’autres anglophones non indiens. Suivi de succès Anglo indiens comme « joue-la comme Beckham » ou « Monsoon Wedding ».

Hollywood louche désormais sur le cinéma version indienne avec chants et danses comme véhicules d’émotion. En Inde, cela permet d’éviter les baisers ou autres scènes hautement censurables. L’industrie du disque a bien compris l’énorme intérêt de ce modèle. En Inde en effet 80% de la production musicale correspond à des musiques de films. Et celles-ci, tout comme les images ont évolué selon les modes de la musique et poésie traditionnelles ourdoues à des sons plus modernes et universels. Les 150 à 200 films annuels sortis des studios de Bollywood garantissent en effet un flot de « filmi » (musique de film) quasi continu.

Même les Français s’y mettent, à Cannes avec 1 film indien en compétition. Et une grande exposition à l’automne 2023 au Musée du Quai Branly.